Le sujet qui m’est proposé pour Prêtresdiocésains ne me surprend pas, après l’expérience d’avoir présenté tant de fois les trois toiles du Caravage qui sont visibles dans Saint-Louis-des-Français à des groupes de prêtres variés, pèlerins et visiteurs, ce dont certains me reparlent encore. Certes il n’est pas question de faire référence à toutes les œuvres du Caravage, ne serait-ce que celles que permet de découvrir tout un circuit dans Rome, ni de prétendre aborder l’ensemble des aspects de la spiritualité de George Bergoglio, devenu le pape François, telle qu’on peut la connaître à travers ses écrits et prises de parole. Mais on peut cependant décrire un certain nombre d’harmoniques entre les deux, sans forcer le trait.

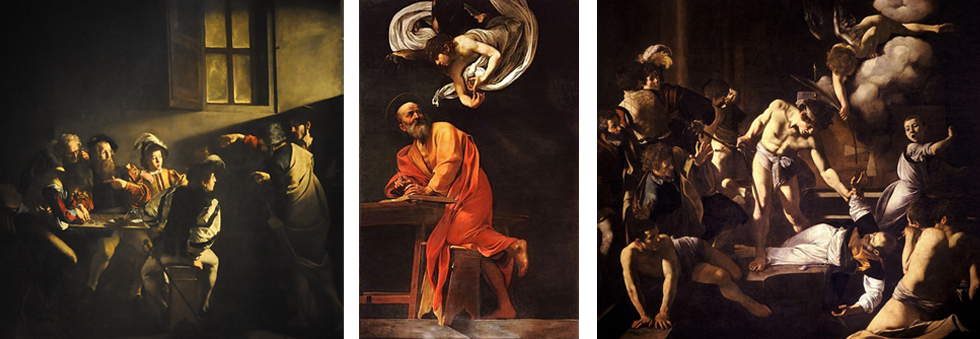

Je partirai tout simplement de ce que je connais, d’une part les trois peintures de la chapelle Saint-Matthieu à Saint-Louis-des-Français (La Vocation de Lévi, Matthieu l’évangéliste, et Le martyre de saint Matthieu) et d’autre part ce que j’ai pu observer moi-même de ce pape toujours étonnant, lors de mon long séjour romain. L’espace me manque pour m’attarder sur le Caravage lui-même, son œuvre peint, l’histoire de cette chapelle, mais on peut déjà souligner un certain nombre de traits marquants.

C’était une grande joie, durant mes trois mandats successifs de recteur de Saint-Louis-des-Français à Rome, que d’accueillir les foules de visiteurs venus admirer les tableaux du Caravage de la chapelle Saint-Matthieu, et très souvent de les leur commenter. Je ne voulais pas que les gens en restent à l’impression esthétique, mais qu’ils en saisissent, ou plutôt se laissent saisir, par la charge religieuse qui émane de ces chefs d’œuvre. Une beauté qui ne vous parle pas risque bien d’être désespérante, en se situant dans un monde où vous n’avez pas accès, alors même qu’il vous fascine. Dès le début de ma présence à Rome, j’avais appris que le pape François avait un amour de prédilection pour le tableau de la vocation de Matthieu. Alors qu’il n’était encore que le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, il résidait pendant ses séjours romains à la maison du Clergé, toute proche de Saint-Louis. Et c’est à Saint-Louis qu’il venait prier, précisément entouré des trois tableaux du Caravage.

C’est ainsi qu’il me dit une fois : sono sempre li… À l’issue des réunions plénières des dicastères (je ne sais plus si c’était le Conseil pontifical pour la Culture, ou le Conseil pour le Dialogue interreligieux, auxquels j’appartenais), le pape avait coutume de saluer chacun des membres. Évidemment je n’omettais pas de signaler que j’étais le recteur de Saint-Louis-des-Français, en faisant mention des Caravage, ce qui lui faisait pétiller un peu les yeux. En l’entendant me dire « je suis toujours là », j’ai été d’abord intrigué : de quoi parlait-il ? Je le voyais bien, qu’il était là, repartant en souriant après m’avoir serré la main. Pape, il fallait bien qu’il continue son métier de pape. Jusqu’à ce qu’un éclair illumine tout : les trois mots me renvoyaient à plus profond. C’est devant le tableau de la Vocation de Matthieu qu’il se disait toujours présent, dans la contemplation et la prière, non plus comme cardinal argentin mais comme pape. Accueillant le message qui appelle une réponse immédiate et constante.

Le Christ fait signe à Lévi, assis à sa table de changeur. Le signe est clair : il s’agit de toi, que le doigt indique. Et la question muette est : veux-tu me suivre ? veux-tu être apôtre ? veux-tu évangéliser ? Voilà l’objet de la contemplation de George Bergoglio, toujours renouvelée dans la prière : cet appel et cet envoi, laissés libres pour une décision sans cesse à renouveler, instant après instant, jour après jour, pour devenir ainsi disciple de Jésus, et « en sortie » pour évangéliser, a fortiori lorsque l’on est le successeur de Pierre. J’ai été ému par ces trois mots, que chacun, chacune, de nous peut prendre pour lui, par cette invitation ou interpellation faisant appel à la liberté et engageant tout un avenir.

Quand on lit, justement dans l’évangile selon saint Matthieu, le récit de la scène, on reste interloqué par sa brièveté. « Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : ‘‘Suis-moi.’’ L’ homme se leva et le suivit » (Mt 9:9). Marc (2:13) précise simplement qu’il est « fils d’Alphée » ; Luc (5:27-32) parle de la « grande récep- tion » que Lévi organise ensuite chez lui. Mais la grande force du tableau du Caravage est de montrer que la décision (décision de la foi, décision de la réponse à la vocation, à l’appel à suivre Jésus) est en suspens. Les choses vont se jouer, mais elles sont en suspens, remises à la liberté de l’homme touché par la grâce de ce signe. N’empêche qu’en entendant le récit, qui pour sa part conclut simplement « l’ homme se leva et le suivit », on reste esto- maqué par sa sobriété. On a envie de dire : attends ! Tu te lèves et tu y vas, mais qu’est-ce qui t’a attiré ou séduit ? Qu’est-ce qui, dans la présence, le regard ou la parole de Jésus, t’a rejoint, t’a attiré, a été pour toi signe d’une action possible et du Royaume de Dieu à l’horizon. Qu’est-ce qui t’a paru un indice de l’Éternel dans le moment présent, à même de changer ta vie et de la réorienter (comme le langage dit bien, puisque l’orient est la direction du soleil levant) ?

C’est une réponse inconditionnelle qui est attendue. Et George Bergoglio a eu cette réaction, dans une interview où il était interrogé sur cette repré- sentation de la vocation de Matthieu du Caravage : « Mais moi au moins je ne veux pas garder la main sur les sous ! » Pour ma part, alors que tous les jours pendant presque dix ans j’ai pu contempler les trois toiles de la cha- pelle saint Matthieu, sans jamais m’en lasser, j’ai d’abord été intrigué par ce détail. Je prenais la main qui repose sur les sous pour la main gauche du jeune homme assis en bout de la table. Jusqu’à ce qu’un soir la jeune princesse de Luxembourg (la famille, tout entière fort sympathique, était fidèle à la paroisse, surtout au moment des fêtes pascales ; et je commen- tais ce soir-là la scène en privé au jeune couple héritier) me dise : mais c’est parce que vous regardez mal. Parce qu’en fait, et on le voit au tissu coloré de la manche, il s’agit bien de la main droite de Matthieu, tandis que la main gauche du jeune homme apparait sous son bras droit. Comme quoi un regard quotidien peut s’habituer, et ne plus voir les détails. Mais en tout cas, cela rejoint un souci très profond dans la spiritualité de George Bergoglio, déployé ensuite durant tout le pontificat du pape François: celui de la pau- vreté, et dans le cas ici du rapport à l’argent.

Voilà donc trois traits repérables dans la Vocation de Mathieu, où George Bergoglio retrouve trois dimensions majeures de sa spiritualité : la figure du Christ, l’envoi en mission, le souci des pauvres. Peut-être faut-il insis- ter et revenir sur la figure du Christ. Il ne s’agit pas d’un Pantocrator, qui serait un peu effrayant dans sa domination des temps et des situations, ren- voyant immédiatement au Jugement. C’est un beau visage d’homme, dans la pénombre, tandis que la lumière qui provient d’au-dessus de lui illumine la scène, dans la direction que son doigt indique. On comprend à cette atmosphère que la révélation est jugement et promesse : elle est éclairante et elle appelle sur des chemins praticables. C’est au sein de l’humanité et des circonstances concrètes qu’est perçue sa différence pour ceux qui l’ac cueillent. (On y reviendra à propos du deuxième tableau du Caravage dans la chapelle Saint-Matthieu, qui représente Matthieu comme évangéliste.) Il y a là quelque chose qui entre en profonde résonance avec les propos du pape François et la spiritualité qui les inspire, chaque fois qu’il s’agit de commenter les circonstances contemporaines, et ce à quoi la foi nous invite, pour témoigner de la manière dont le salut nous rejoint.

Un bref commentaire sur les autres personnages du tableau n’est sans doute pas inutile. Les changeurs ou banquiers assis au bout de la table, à la droite de Matthieu, un jeune et un vieux. D’abord ils paraissent tristes, la tête et les yeux baissés sur l’argent qu’ils comptent, et qui mobilise tout leur attention. Ils ne verront rien, que cet argent, rien de ce qui se passe, car leur champ de vision est saturé par l’argent. Ils vont manquer la grâce de ce qui est en train de se passer, et la reconnaissance de Celui qui survient et fait signe. Puis il y a les deux jeunes, bonne mine et bien vêtus. Ils demeurent jeunes en ne nous montrant que leur dos et en ne regardant pas dans la bonne direction. Mais ils sont disponibles. Et les regards restent vifs et curieux. Il faudra prendre soin de leur expliquer ce qui est en train de se passer pour satisfaire leur curiosité, et leur dire qui est celui-là qui fait signe. Peut-être auront-ils alors la même réaction étonnée qui est celle de Matthieu, dont le doigt sur la poitrine semble demander : c’est à moi que tu t’adresses ? Enfin il y a la figure de saint Pierre, dont on sait maintenant qu’elle a été ajoutée, ou du moins voulue après le premier jet comme une pièce nécessaire de la composition d’ensemble. Là, il s’agit de l’Église, de nous. Pierre accom- pagne Jésus, et fait ce que celui-ci fait. Il esquisse le même geste ; pas avec le même punch par exemple. Mais on voit bien qu’il est partie prenante de la mission, il est en marche. Ce qui est étonnant, c’est l’ample manteau qui le couvre. Ce manteau dit toute l’ambiguïté : il est d’abord ce que l’on voit de Jésus que Pierre accompagne. Mais en même temps il le cache : ce n’est pas le corps de Jésus que l’on voit, mais le manteau qui est celui de Pierre. Et aujourd’hui encore, il en va ainsi pour l’Église (pour nous !), qui accomplit la dynamique et la masque en même temps, tandis que le geste, ou la parole, fait son œuvre. Et que le regard reste bienveillant sur la petite assemblée qui est là.

Un petit mot sur les deux autres tableaux de la chapelle permettra de relever encore quelques harmoniques avec des aspects de la théologie spirituelle du pape Bergoglio.

Europe, a brûlé dans l’incendie du bombardement de Berlin en 1945, ce qui fait que l’on n’en possédait plus que des reproductions photographiques en noir et blanc. Un savant finlandais m’a même envoyé un jour tout un dossier où il essayait depuis plus de vingt ans de reconstituer « scientifiquement », c’est-à-dire en tenant compte des pigments dans l’ensemble de l’œuvre une version couleur. Un pur hasard a fait que j’ai pu retrouver, au fond de l’église de Pauillac en Gironde, une copie en couleurs de cette première version, que j’ai aussitôt signalée aux chercheurs. Au-delà de cette anecdote, il y a deux éléments intéressants dans la seconde version du portait de saint Matthieu qui se trouve à Saint-Louis-des-Français. L’un et l’autre concernent l’idée que nous nous faisons de l’évangile, et les rapports seraient faciles à établir avec ce que le pape François nous a dit de l’Évangile lui-même.

Le premier élément concerne l’idée que l’on se fait de l’inspiration. Si la première version du tableau a été refusée, ce n’est pas en raison de la trop grande familiarité ou proximité physique entre le jeune ange et l’apôtre. (Il ne faut pas nous laisser obséder par l’actualité.) C’est que l’ange tenait la main de Matthieu en train d’écrire son évangile. Et c’est une raison théologique qui a fait refuser ce symbole: l’évangile n’est pas dicté, il est inspiré. Aussi dans la seconde version, l’ange est-il à distance, survolant la scène, et l’on peut imaginer qu’avec ses doigts il n’est pas en train de compter, mais de rappeler à l’évangéliste de ne rien oublier d’important ou de significa- tif. Le second élément rejoint cette question de l’écriture de l’évangile. Ce sont mes longues stations devant elle, qui ont fini par me faire remarquer quelques anomalies. D’abord la manière dont Matthieu se tient. Si j’avais à installer un enfant pour écrire, je commencerais par lui dire : tiens-toi bien ou assieds-toi correctement. Mais pas comme cela, tout de travers, ni debout ni assis, un genou sur le banc. Et ce livre qui déborde de la table, au lieu d’être posé d’aplomb. Enfin, surtout, que signifie ce banc, qui est en train de tomber et sort du cadre. Je me suis longtemps demandé ce qu’avait voulu nous faire saisir Caravage avec cette composition chaotique. Et je proposerai volontiers cette interprétation, qui vaut ce qu’elle vaut, mais qui me fait comprendre son génie pour traduire avec une grande sûreté les intuitions spirituelles rapportées au récit de la foi. Ne veut-il pas nous dire tout simplement, que l’évangile s’écrit dans les conditions précaires qui sont celles de la vie des disciples et des apôtres. Moyennant quoi nous pouvons dire que pour nous aussi, dans la condition précaire qui est la nôtre, et avec la masse d’aléatoire dont sont faites nos existences, c’est bien ainsi que nous pourrons écrire l’évangile dans nos vies sans perdre l’inspiration. Je reste toujours ému par le visage de Matthieu tourné vers l’ange.

Sur le troisième tableau, le Martyre de saint Matthieu, je n’allongerai pas plus le commentaire, d’autant que la composition a connu plusieurs épi- sodes. Une fois encore un détail indique le rapport au temps : nous sommes témoins de l’instant où le soldat va frapper Matthieu pour le tuer. Un ins- tant suspendu : il y a une petite distance entre la main de Matthieu et la palme que lui tend un ange; il ne l’a pas encore saisie. Dès lors on peut penser à la décision qu’il doit prendre, ultime, face à sa propre mort. Va-t-il désespérer ? Va -t-il penser que ce qui l’a mené jusque-là est voué au néant ? Va-t-il se laisser saisir par la haine, ce qui serait pire que le découragement ? Une fois encore c’est le destin de la foi qui est mis en scène. Et je repense à toutes les paroles du pape François sur les martyrs contemporains. Et à toutes ses remarques sur la solidité de la foi, quand elle est appuyée sur la charité et sur l’espérance.

J’espère que ces quelques remarques sur les toiles dans Saint-Louis-des- Français auront laissé suffisamment paraître, non pas seulement mon enthousiasme pour le Caravage, en qui l’on voit trop le pécheur à la vie compliquée avant de voir le croyant, et qui est un génie dans son art, mais pourquoi George Bergoglio, le pape François, y a retrouvé des harmoniques avec ses convictions spirituelles.

Mgr François Bousquet

Diocèse de Pontoise, curé de Magny-en-Vexin et des paroisses desservies,

Ancien recteur de Saint-Louis-des-Français, professeur émérite de l’Institut catholique de Paris