« Nous avons besoin d’une formation liturgique sérieuse et vitale » pape François, Lettre Desiderio Desideravi, n. 31

La lettre Desiderio Desideravi du pape François publiée à Rome le 29 juin 2022 en la fête des apôtres Pierre et Paul constitue un acte majeur de ce pontificat sur le plan de la liturgie 1. Certes elle semble porter sur une question spécifique, à savoir « la formation liturgique du Peuple de Dieu » mais en réalité, elle touche la question liturgique aujourd’hui, telle qu’elle se pose un peu plus de 50 ans après la réforme d’ensemble demandée par la Constitution Sacrosanctum Concilium du concile Vatican II (4 décembre 1963). Sans vouloir proposer un commentaire détaillé du texte, le but ici est d’introduire à sa lecture en manifestant quelques enjeux de ce document du magistère.

Il est utile aujourd’hui de rappeler que la liturgie a été longtemps réglée au niveau des Églises locales. Si le fond de la liturgie en Occident a connu une réelle unification durant la période carolingienne (VIIIe-IXe s.) – et ceci non à la demande du siège apostolique mais en raison d’une volonté d’uni- té politique de l’empire carolingien – les diocèses de France ont conservé leurs livres liturgiques propres jusqu’au XIXe s. Il faudra attendre 1866 par exemple, pour que le diocèse de Lyon adopte pour l’essentiel le Missel romain de 1570, tout en gardant cependant certaines particularités. Les différences entre les usages et traditions locales étaient réelles, même s’il ne faut pas les majorer.

C’est donc à partir de l’époque moderne et plus encore à partir du XIXe siècle grâce à la possibilité de communiquer rapidement, que la liturgie va connaître un régime où elle est réglée quasi uniquement par le siège romain.

De ce point de vue, les décisions prises à la suite du concile Vatican II, sont encore dans cette mouvance centralisatrice, même si, pour rééquilibrer l’approche, le concile ouvrait de larges possibilités d’adaptation aux situations locales. Jusqu’à nos jours toutefois, les institutions liturgiques de référence sont les livres édités à Rome, et que l’on désigne par la notion d’« édition typique » (editio typica). Cependant la possibilité d’utiliser les langues vernaculaires a été décisive pour retrouver un régime moins centralisé en ce qui concerne le cadre de la vie liturgique. Les conférences épiscopales ont sur ce point une réelle responsabilité que la lettre apostolique Magnum principium du 3 septembre 2017, un document précisant les normes en matière de traductions liturgiques, est venue renforcer.

Depuis la réforme demandée par le concile Vatican II, on assiste cependant à une sorte de flottement entre deux tendances. La première valorise le rôle du siège romain au service de l’unité de l’Église catholique : elle tend à insister sur le cadre normatif unificateur tout en limitant les initiatives locales. C’est dans ce sens par exemple qu’on peut situer certains textes disciplinaires comme l’Instruction Redemptionis sacramentum (23 avril 2004) « sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie » et également l’Instruction Liturgiam authenticam (28 mars 2001) réglant les principes et la procédure concernant les traductions liturgiques 2. L’autre tendance au contraire milite pour une décentralisation en ce domaine, décentralisation jugée nécessaire pour rejoindre la diversité des situations socio-culturelles. C’est le cas en particulier de l’instruction Varietates Legitimae sur l’inculturation de la liturgie (29 mars 1994) qui visait l’ins- cription concrète d’un vœu explicite du concile Vatican II, exprimé dans le décret conciliaire Ad gentes sur la mission de l’Église (AG 19) mais égale- ment comme un véritable principe dans la Constitution sur la liturgie :

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Liturgiam authenticam, Cinquième instruction pour la correcte application de la Constitution sur la Sainte Liturgie du concile Vatican II (Sacrosanctum Concilium, art. 36), 28 mars 2001 ; en privilégiant une stricte fidélité à l’édition latine du Missel romain, la publication en 2021 de la nouvelle traduction francophone du Missel romain est tributaire de la principes de Liturgiam authenticam, alors que la traduction de 1970 avait été établie sur d’autres bases.

L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la com- munauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique: bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans leurs mœurs, n’est pas indissolublement soli- daire de superstitions et d’erreurs, elle l’apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ; qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s’ harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit liturgique.

— SC 37

C’est cette ligne qu’on peut situer les multiples recherches effectuées en Asie ou en Afrique, mais aussi, d’une autre manière dans les pays européens ou américains, en vue d’adapter la liturgie, processus que l’on désigne à partir de la notion d’« inculturation ».

Sous la pression des innovations technologiques (numérique et intelligence artificielle notamment) mais aussi celle des graves menaces provoquées par le dérèglement climatique ainsi que par les affrontements entre les puissances de ce monde, on assiste à des évolutions accélérées du monde contemporain, au point que certains parlent de changement de civilisation. Dans ce contexte, Desiderio desideravi déplace le débat entre centralisation et décentralisation pour le situer d’une part sur la formation et d’autre part sur une double question à laquelle le pape attache beaucoup d’importance.

D’un côté, le pape s’interroge en effet sur la capacité de l’homme moderne à entrer dans une démarche symbolique et donc dans l’univers relationnel qui fonde la liturgie chrétienne. La publication le 17 juillet 2024 d’une lettre « sur le rôle de la littérature dans la formation », constitue à ce titre un geste très fort par lequel François exprime son souci au sujet de la « capacité symbolique » de l’homme contemporain 3. La question est donc de savoir si, et si oui comment, la vie liturgique peut aujourd’hui offrir un chemin de rencontre avec Dieu.

De l’autre côté, le pape dénonce sans relâche deux tendances profondes qu’il qualifie de « venin de la mondanité spirituelle » : le « néo-pélagianisme » qui tend à mettre l’accent sur l’œuvre de l’homme au risque de transformer la liturgie en performance rituelle et le « néo-gnosticisme » qui tend à réduire la liturgie à un savoir destiné à une élite. Sur ce second point spécialement, le pape apporte à l’Église les réflexes du monde latino-américain qui prend au sérieux les ressources de la piété populaire. Il n’a pas hésité à accorder aux manifestations de cette piété populaire une grande valeur pour la foi comme cela s’inscrit dans le rapport final de la conférence d’Aparecida de 2007, un document dont on sait que le rédacteur principal était le cardinal Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires :

Dans la piété populaire, se trouve et s’exprime un intense sentiment de la transcendance, une capacité spontanée de s’appuyer sur Dieu et une véritable expérience de l’amour théologal. C’est aussi une expression de sagesse surnaturelle, puisque la sagesse de l’amour ne dépend pas directement de la connaissance intellectuelle mais bien de l’action interne de la grâce. C’est pour cela que nous l’appelons spiritualité populaire. C'est-à-dire, une spiritualité chrétienne qui, étant une rencontre personnelle avec le Seigneur, intègre beaucoup le charnel, le sensible, le symbolique et les nécessités très concrètes des personnes. C’est une spiritualité incarnée dans la culture des gens simples qui, pour autant, n’en est pas moins spirituelle sinon qu’elle l’est d’une manière différente 4.

Cette mise en perspective dicte la démarche de cet article. Dans un premier temps, pour percevoir vraiment la portée de Desiderio desideravi, il est nécessaire de situer la lettre dans l’ensemble des interventions du magistère romain sur la liturgie depuis le début du XXe siècle. Dans un second temps, il s’agira de considérer le point focal du texte pontifical à savoir un appel pressant à une formation « sérieuse et vitale ». Car il faut d’emblée préciser qu’aux yeux du pape, la formation liturgique qu’il entend promouvoir, a pour but premier non de faire des sachants voire des savants en liturgie, mais de prêter attention à ce que la liturgie donne à vivre. Il s’agit de former l’être intérieur par et dans la célébration, ce qui accorde le primat à l’expérience.

La liturgie : une préoccupation constante du magistère de l’Église

Il faut replacer la lettre Desiderio DesIDeRavI dans le sillage d’une série de documents du magistère qui sont liées en profondeur à la conscience d’une nécessaire réforme des institutions liturgiques héritées d’une lente évolution au cours du temps.

À partir du XVIIe s., mais surtout au XIXe et au début du XXe siècles, la science historique va investir le champ de la liturgie. Ces travaux ont alors largement montré que les usages reçus avaient une histoire, et que les institutions avaient beaucoup, et parfois même radicalement, évolué au cours du temps. Ce qui était une évidence à telle époque, par exemple la communion des fidèles dans la célébration à l’époque patristique, était devenu une exception à certains moments. La langue latine qui était devenue dominante dans la liturgie depuis le IVe siècle, notamment de sorte que le peuple comprenne les Écritures proclamées, a progressivement été conçue comme une langue sacrée qui préservait les Écritures d’interprétations erronées. On pourrait multiplier les exemples (aussi bien sur les vêtements liturgiques que sur le rôle des différents ministères, sur la disposition des églises aussi bien que sur le chant ecclésiastique) manifestant des évolutions tant sur les formes liturgiques que sur leurs compréhensions. Sur ces bases, on ne peut plus parler, du point de vue historique, de continuité formelle entre la cène de Jésus, celle de saint Augustin et la messe aujourd’hui (« la messe de toujours »), que ce soit celle de saint Paul VI ou celle de saint Pie V.

Cette conscience de l’histoire de la liturgie, qui fait souvent défaut aujourd’hui, a invité fortement à reconsidérer la pertinence des héritages reçus pour une vie liturgique féconde. Déjà au début du XXe siècle, Pie X exprimait cette nécessité dans un motu proprio publié en 1913, en n’hésitant pas à parler de la nécessité de « nettoyer » « la crasse » qui s’était déposée sur l’édifice liturgique hérité du passé 5. Et c’est dans cette même ligne, avec la volonté de retrouver des célébrations pascales conformes à la tradition ancienne, qu’entre 1951 et 1956, le pape Pie XII avait quant à lui, décidé une grande réforme de la Semaine sainte. Il s’agissait alors d’un pas décisif pour penser un renouveau liturgique qui s’appuyait sur les études historiques mettant en lumière les institutions liturgiques de l’Église du premier millénaire 6.

Mais bien sûr, la dynamique du concile Vatican II – et en particulier la volonté d’aggiornamento exprimée maintes fois par Jean XXIII – allait emporter un grand projet de réforme qui sera réalisé dans les années après le concile. Avec une très large connaissance des sources qui bénéficiait d’un siècle de recherches menées par des érudits, l’œuvre de réforme va suivre un double principe : un « ressourcement en tradition » par un retour à des pra- tiques anciennes oubliées (prière des fidèles par exemple) et ouverture à des innovations en fonction des besoins de notre temps (par exemple, usage des langues vernaculaires). De ce point de vue, bien des « nouveautés » du Missel de 1970, se sont inspirées et ont été justifiées par des usages plus an- ciens et qui étaient souvent inspirés des pratiques de l’Antiquité chrétienne. Ce projet de réforme va bénéficier de l’attention constante et vigilante, mais aussi de l’appui et même d’un engagement direct de Paul VI. Face à des critiques qui s’étaient déjà manifestées depuis le début de 1969, dans une catéchèse du 19 novembre 1969, prononcée peu avant la mise en œuvre du nouveau Missel romain, il pouvait affirmer en effet :

[…] la réforme qui va entrer en vigueur correspond à un mandat autorisé de l’Église. C'est un acte d'obéissance ; c’est un acte de cohérence de l’Église avec elle- même; c’est un pas en avant de sa tradition authentique ; c’est une preuve de fidélité et de vitalité à laquelle nous devons tous adhérer avec empressement. Elle n’est pas arbitraire. Elle n’est pas une expérience caduque et facultative. Elle n’est pas l’improvisation d’un amateur. C’est une loi pensée par les spécialistes autorisés de la sainte Liturgie, longtemps discutée et étudiée ; nous devons l’accueillir avec un intérêt joyeux et l’appliquer avec une observance ponctuelle et unanime. […] L’ harmonie de prière dans l’Église est un des signes et une des forces de son unité et de sa catholicité. Le changement qui va se produire ne doit ni briser ni déranger cette harmonie; il doit la confirmer et la faire résonner dans un esprit nouveau, un souffle de jeunesse 7.

- Sur ce grand chantier se sont illustrés un grand nombre de spécialistes notamment J.-A. Jungmann, sj., B. Botte, osb, P.-M. Gy, op, Mgr A. G. Martimort.

- Dans sa version francophone, ce texte essentiel de Paul VI sur la réforme liturgique ne figure pas sur le site du Vatican; il est accessible en ligne sur le site

Dans une lettre apostolique datée du 4 décembre 1988, et publiée à l’occasion du 25e anniversaire de la Constitution conciliaire, le pape Jean-Paul II a, de son côté, salué cette œuvre comme le fruit d’un « travail considérable et désintéressé d’un grand nombre d’experts et de pasteurs de toutes les parties du monde » et surtout comme une opération « strictement traditionnelle 8 ».

Or en dépit de ces affirmations, le refus de la révision générale demandée par Vatican II, et pour l’essentiel, réalisée sous l’autorité du pape Paul VI, demeure, on le sait, très actuel. Le débat est sans cesse relancé sans qu’on n’en voie une issue possible. Il n’est pas dans le propos ici de reprendre cette histoire fort complexe qui va de la publication au printemps 1969 (avant même celle du Missel de 1970), du Bref examen critique du nouvel Ordo Missae 9, jusqu’au motu proprio Traditionis custodes du 16 juillet 2021.

Par ce texte, le pape François a mis un terme au régime instauré depuis 2007 à travers le motu proprio Summorum pontificum (7 juillet 2007). Benoît XVI avait en effet voulu résoudre l’opposition à la réforme par l’instauration d’un double régime en matière de liturgie : la « forme ordinaire » selon les livres liturgiques révisés, et la « forme extraordinaire » selon les livres liturgiques antérieurs à la réforme. Les approximations de langage en ce domaine de- meurent fréquentes au risque de multiplier des débats mal posés car on ne parle pas correctement.

Parler de « rite tridentin», de « rite traditionnel » ou parfois de « rite extraordinaire» pour désigner les célébrations selon les livres liturgiques antérieurs à la réforme demandée par Vatican II est contraire à ce qu’a exprimé explicitement Benoît XVI dans la lettre adressée aux évêques accompagnant le motu proprio Summorum Pontificum. Car tout en autorisant largement l’usage des livres liturgiques antérieurs à la réforme, il précisait : « Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel romain comme s’il s’agissait de ‘‘ deux Rites’’. Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite. » Plus encore, c’est à la forme « ordinaire » que revenait la première place : « le Missel, publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure évidemment la forme normale […] de la liturgie eucharistique », ce qui interdit alors sa possible dépréciation : « Évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. »

Le pape François après avoir consulté les évêques, consultation que Benoît XVI lui-même avait prévue, a mis fin à ce régime en affirmant dans l’article 1er de Traditionis custodes : « Les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite romain. » En France et aux USA notamment, cette décision a suscité de fortes réactions dans les milieux qui avaient reçu la décision de Benoît XVI comme une reconnaissance de la légitimité de leur option. On peut dire que le débat reste vif au risque de la division. Et en tant que gardien de l’unité de l’Église, le pape explique à nouveau les raisons profondes de sa décision :

Par cette lettre, je voudrais simplement inviter toute l’Église à redécouvrir, à sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne. Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses conséquences nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées par une compréhension superficielle et réduc- trice de sa valeur ou, pire encore, par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit. La prière sacerdotale de Jésus à la dernière Cène pour que tous soient un (Jn 17:21), juge toutes nos divisions autour du Pain rompu, sacrement de piété, signe d’unité, lien de charité (n. 16).

En définitive, de la réception complexe de la réforme de Vatican II, son refus ou sa mauvaise interprétation, le pape synthétise en une phrase les conséquences pour la vie de l’Église : « La non-acceptation de la réforme, ainsi qu’une compréhension superficielle de celle-ci, nous détournent de la tâche de trou- ver les réponses à la question que je répète : comment pouvons-nous grandir dans la capacité de vivre pleinement l’action liturgique ? » (n. 31). C’est pour remédier à ces blocages dont les pasteurs comme les fidèles connaissent bien la réalité, que le pape propose deux pistes : prêter vraiment attention à la liturgie et susciter une formation « sérieuse et vitale ». On peut espérer que dans la durée, ces propositions fassent leur chemin pour surmonter la blessure de l’Église au sujet de sa vie liturgique.

Prêter attention à la liturgie

La première des deux pistes consiste plus précisément à chercher « comment continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous nos yeux ? » (n. 31). C’est donc une invitation à l’attention. Dans un monde qui ramène sans cesse à la superficie, qui capte continuellement les sens de multiples manières, l’attention à la liturgie (non seulement les textes mais aussi les symboles, les gestes et attitudes, l’espace et les sons) est devenue fragile. Les multiples débats et même les conflits sur les chants ou les gestes sont le symptôme d’une difficulté à entrer vraiment en liturgie, à y entrer en profondeur comme le lieu où se réalise la rencontre avec le mystère d’un Dieu qui vient à l’homme pour le sauver.

Cette requête d’une attention à l’action liturgique comme action totale, a pour fondement l’idée que la liturgie est toujours nouvelle. En elle, la répétition des mots, des textes, des gestes est au service de cette nouveauté. Ceci n’est pas aisé à percevoir dans un monde où la course à la dernière innovation est continuellement relancée. Mais à celui ou celle qui consent à entrer dans cette apparente répétition en liturgie, la profondeur des textes et des actions devient vite une évidence. Ceci est particulièrement vrai pour la prière des psaumes, et donc pour la liturgie des Heures. On répète sans cesse les mêmes mots et pourtant leur nouveauté advient dans la dispo- nibilité à les accueillir comme une parole adressée et comme le signe du grand dialogue entre Dieu et l’humanité. Car c’est l’Esprit de Dieu dont la liturgie est fondamentalement l’expérience qui fait toutes choses nouvelles.

S’émerveiller de la beauté du mystère pascal

Le pape François développe alors cette piste de l’attention à l’action liturgique en invitant à l’émerveillement :

L’ émerveillement est une partie essentielle de l’acte liturgique car c’est l’attitude de ceux qui se savent confrontés à la particularité des gestes symboliques ; c’est l’émerveillement de celui qui fait l’expérience de la puissance du symbole, qui ne consiste pas à se référer à un concept abstrait mais à contenir et à exprimer dans sa concrétude même ce qu’il signifie (n. 26).

Cet émerveillement n’est pas centré sur l’approche esthétique de la liturgie si souvent mise en avant sous la forme d’un désir de « belle liturgie ». La liturgie chrétienne est belle en tant qu’elle renvoie au mystère du Christ, ce Christ crucifié que la liturgie du Vendredi saint célèbre dans un répons inspiré du livre d’Isaïe (Es 53:2) : « Sans beauté, sans éclat, nous l’avons vu; Il n’avait plus aucune apparence : c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé 10. »

Les célébrations des premiers chrétiens, qui associaient la mémoire du Seigneur crucifié et ressuscité au partage du repas comme on le voit dans la Première lettre aux Corinthiens (cf. 1 Co 11:17-30 où Paul critique vivement les déviances) étaient sans doute très éloignées des formes rituelles passées ou actuelles. La beauté de la liturgie ne fait pas forcément bon ménage avec la profusion des moyens mis en œuvre. Ce déploiement de moyens, fréquent dans les grands rassemblements, risque en fait d’aligner les célébrations sur les modes d’une société du spectacle. Dans cette ligne le pape François dénonce les deux excès qui empêchent la beauté en liturgie d’accé- der à la vérité :

La redécouverte continuelle de la beauté de la liturgie n’est pas la poursuite d’un esthétisme rituel qui ne prend plaisir qu’ à soigner la formalité extérieure d’un rite ou se satisfait d’une scrupuleuse observance des rubriques. Il va de soi que cette affirmation ne vise nullement à approuver l’attitude opposée qui confond la simplicité avec une banalité débraillée, l’essentialité avec une superficialité ignorante, ou le caractère concret de l’action rituelle avec un fonctionnalisme pratique exaspérant (n. 22).

Pour le pape, il s’agit donc de s’émerveiller devant la beauté de l’Incarnation du Verbe, et celle du mystère pascal, le mystère de la mort, de la résur- rection et de la glorification du Seigneur Jésus, le mystère qui sauve toute l’humanité :

Si notre émerveillement pour le mystère pascal rendu présent dans le caractère concret des signes sacramentels venait à manquer, nous risquerions vraiment d’ être imperméables à l’océan de grâce qui inonde chaque célébration. Les efforts, certes louables, pour améliorer la qualité de la célébration ne suffisent pas, pas plus que l’appel à une plus grande intériorité : même cette dernière court le risque d’ être réduite à une subjectivité vide si elle n’accueille pas la révélation du mystère chrétien. La rencontre avec Dieu n’est pas le fruit d’une recherche intérieure individuelle, mais un événement donné: nous pouvons rencontrer Dieu à travers le fait nouveau de l’Incarnation qui, dans la dernière Cène, va jusqu’ à désirer être mangé par nous. Comment la disgrâce de perdre la fascination de la beauté de ce don pourrait-elle nous arriver ? (n. 24)

Une formation « sérieuse » et « vitale »

La seconde piste est celle de la formation : « Nous avoNs besoIN d’une formation liturgique sérieuse et vitale » (n. 31). Et dans cette phrase, il faut souligner les adjectifs qui viennent qualifier ce projet de formation.

« Sérieux » s’oppose au dilettantisme si fréquent dans une société du zapping. La formation liturgique requiert un effort appuyé sur des travaux de qualité. Elle est aux antipodes des slogans et des idées aussi subjectives que non fondées. Sur ce plan, il faut souligner l’importance des publications 11 et des revues 12 en ce domaine : bien des outils sont ignorés et en premier lieu les documents fondamentaux que sont les préliminaires des livres liturgiques (Présentation générale du Missel romain en particulier).

Certes les options des auteurs sont diverses et même parfois opposées. Et cette diversité d’opinions n’est pas récente car depuis la modernité, la liturgie est un lieu de débat permanent. Pour se limiter à la France, il suffit d’évoquer les conflits du XVIIe et du XVIIIe s. à propos de la révision des livres liturgiques diocésains ou encore ceux du XIXe autour de l’adoption des livres romains 13. Devant un véritable maquis d’options, se former en liturgie requiert donc d’acquérir des boussoles pour se repérer afin de ne pas rester prisonnier de la confusion des opinions. En même temps, une forma- tion sérieuse implique d’exercer à plusieurs un vrai discernement.

Par l’adjectif « vital », la Lettre apporte une qualification précieuse à la formation liturgique et sur ce point, on peut parler d’une marque spécifique du pape François. C’est en effet dans la lettre apostolique Gaudete et exsultate, publiée le 19 mars 2018 qu’il a développé un véritable traité de vie spirituelle pour notre temps. Dans ce document de grande portée pour la relation entre liturgie et vie spirituelle, le pape François refuse en effet de traiter la spiritualité comme une chose à part de la vie (tout court). Il développe au contraire un propos reposant sur l’unité profonde entre les Saintes Écritures, la théologie, la liturgie, la morale et la vie spirituelle. La question est clairement décisive aujourd’hui à l’heure des révélations concernant des abus (non seulement sexuels, mais aussi de conscience et de pouvoir).

Ses propos invitent à ne pas enfermer la liturgie dans une quête de performance rituelle mais de la garder ouverte sur la mission et la vie de charité. Comme la tradition de l’Église l’enseigne en effet, on ne peut séparer les trois grands piliers de la vie chrétienne : la martyria (l’annonce de l’Évangile et le témoignage), la diakonia (le service et notamment celui des pauvres et des petits), et la leiturgeia, le culte rendu à Dieu mais aussi et d’abord, l’action où se renouvelle sans cesse l’alliance avec Dieu dont le baptême, les sacrements de l’Initiation chrétienne sont le fondement14. Dans un monde qui tend à exalter les capacités humaines et à considérer la liturgie comme production d’effets à caractère sacré, la liturgie peut devenir une évasion, si elle n’est pas reliée, et même vérifiée, par l’Évangile du Christ mort, ressuscité et glorifié. Et c’est pour cette raison d’ailleurs que la vie liturgique est une nécessité : elle offre le chemin de l’Esprit en nous sans lequel le témoignage se perd en propagande et la charité en activisme 15.

Pour le pape François, parler de « formation vitale », c’est en réalité viser une expérience spirituelle dans la liturgie. Dire que nous sommes formés « par la liturgie » signifie en effet que nous sommes appelés à nous laisser toucher en profondeur par l’action. Celle-ci n’est pas une prestation que nous avons à évaluer de l’extérieur comme on évalue un spectacle, mais un chemin de conversion au Dieu de Jésus-Christ.

Sur cette base, on peut comprendre que l’un des axes majeurs de sa réflexion sur la « question décisive de la formation » repose sur la prise en compte de deux aspects. Tout en se référant au grand théologien allemand Romano Guardini, dont l’ouvrage L’esprit de la liturgie publié en 1918, demeure un livre fondamental pour aujourd’hui 16, Desiderio desideravi distingue la formation « pour» la liturgie (on peut dire aussi formation « à » : il s’agit alors d’apprendre à connaître la liturgie) et la formation « par» la liturgie (se lais- ser former par la vie liturgique elle-même). Et le pape précise que si la première, à savoir la formation « pour », est « fonctionnelle », la seconde, quant à elle est à ses yeux « essentielle » (n. 34).

C’est, insiste le pape, la liturgie qui forme les fidèles, qui forme en eux l’être chrétien. Il conviendrait sans doute de développer cet aspect tant il risque d’être effacé aujourd’hui. La priorité accordée à une recherche d’ambiance et de participation pensée à partir d’un souci premier de « faire quelque chose », conduit en effet à faire passer au second plan cet aspect que le pape qualifie d’essentiel. Les fidèles sont « faits chrétiens » par la liturgie elle-même. Cette réalité se manifeste avant tout dans les sacrements de l’Initiation chrétienne comme le renouveau du catéchuménat des adultes peut aider à le comprendre. Mais on peut dire que c’est en disant ensemble « Notre Père » que les fidèles s’incorporent au Fils de Dieu qui prie le Père des cieux. C’est en disant ensemble « Je crois » que les fidèles deviennent des confesseurs de la foi devant et pour le monde. C’est à l’invitation du prêtre qui préside la célébration eucharistique, et en acclamant « le mystère de la foi » (chant de l’anamnèse) que les fidèles confessent la gloire du ressuscité. C’est encore, comme le soulignait saint Augustin dans un sermon célèbre, en répondant « amen » lors de la communion qu’ils ratifient leur vocation de membres du corps du Christ.

Les conséquences d’une telle prise de conscience pourraient être nombreuses. Mais parce que la liturgie forme les chrétiens, elle requiert attention et respect, et surtout une juste distance qui refuse de l’instrumentaliser au service d’une cause, fût-ce une cause tout à fait légitime. Les critères avec lesquels on juge habituellement l’expérience liturgique sont largement subjectifs : le caractère « joyeux » de l’ambiance, la « beauté» des chants, ou encore la « qualité » des paroles. De plus, la propension à évaluer les célébrations en fonction du nombre de participants, un aspect que l’on ne peut certes pas oublier, risque de faire confondre réussite humaine et pertinence évangélique. Et surtout, on oublie le plus souvent qu’il s’agit d’une expérience collective et que ce qui est vrai pour tel participant ne l’est pas pour d’autres. Il est donc très difficile d’évaluer une célébration. Plus encore, on oublie qu’en définitive, c’est la Parole de Dieu que la liturgie fait retentir (et ceci de multiples manières, y compris dans les oraisons, la prière eucharistique ou les chants) et c’est cette Parole qui forme l’être chrétien.

Conclusion

Dans cet article, la grande richesse de ce document pontifical n’est certes pas abordée dans tous ses aspects Mais on peut espérer que ces réflexions invitent à lire et méditer un texte qui non seulement peut modifier des approches trop enfermées par les polémiques, mais qui peut surtout inciter fortement à la mise en œuvre d’un grand chantier en vue de la formation de tous, et ceci d’abord dans les paroisses en s’appuyant sur les ressources des services diocésains.

Car à travers ce texte, la visée profonde du pape François est de rappeler à l’Église que la formation liturgique est pour tous les baptisés et pas seulement pour certaines catégories (notamment les prêtres ou les religieux) censés être des spécialistes. Un tel propos sur la formation rejoint en pro- fondeur sa vive critique à l’égard de la tendance néo-gnostique du monde contemporain qui pense « sans Dieu et sans chair», et qui, dès lors, tombe si souvent dans l’idolâtrie :

Grâce à Dieu, tout au long de l’ histoire de l’Église, il a toujours été très clair que la perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des données et des connaissances qu’elles accumulent. Les « gnostiques » font une confusion sur ce point et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une encyclopédie d’abstractions. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement « un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple ».

— Gaudete et exsultate, n. 37

En définitive, l’invitation à conjuguer inséparablement formation « pour » et formation « par» la liturgie manifeste combien l’attention (et non le juge- ment) devrait être l’attitude première à cultiver. Mais il s’agit de se rendre attentif à un mystère invisible qui se donne à percevoir à travers des signes visibles. Dans un monde de l’hyper-communication (où cependant la relation vraie est si fragile et même si difficile) ceci invite donc à se tenir à l’écart des volontés de mettre la main sur la liturgie en vue de transmettre un message, de susciter une adhésion ou de cultiver des convictions. Car il s’agit avant tout de communier à cette vie divine qui nous est communiquée par la célébration des mystères.

- Pape François, Lettre apostolique Desiderio Desideravi, 29 juin 2022 ; nous utilisons la version en ligne disponible sur le site du Vatican.

-

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Instruction Redemptionis Sacramentum sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie, 23 avril 2004 ; Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Liturgiam authenticam, Cinquième instruction pour la correcte application de la Constitution sur la Sainte Liturgie du concile Vatican II (Sacrosanctum Concilium, art. 36), 28 mars 2001 ; en privilégiant une stricte fidélité à l’édition latine du Missel romain, la publication en 2021 de la nouvelle traduction francophone du Missel romain est tributaire de la principes de Liturgiam authenticam, alors que la traduction de 1970 avait été établie sur d’autres bases.

-

Pape François, Lettre sur le rôle de la littérature dans la formation, 17 juillet 2024 : ce texte constitue à nos yeux le pendant et le complément de la lettre Desiderio desideravi ; bien loin de se limiter à un propos sur la formation des futurs prêtres, il s’agit d’une réflexion fondamentale sur la culture contemporaine ; à propos de ce texte, voir William Marx, professeur au Collège de France : « Les paroles du pape François sur la littérature, qui vont contre la tradition de censure de l’Église, sont révolutionnaires », tribune, in Le Monde, 23 août 2024.

-

Document Aparecida, mai 2007, n. 263, en ligne sur le site du CELAM.

-

Pie X, Motu proprio Abhinc duos annos, 23 octobre 1913, AAS, n. 5, 1913, p. 449-451 : « Il faudra un grand nombre d’années avant que cette sorte d’édifice liturgique, composé avec un soin intelligent par l’Épouse du Christ pour exprimer sa piété et sa foi, apparaisse nettoyé de la crasse du temps, de nouveau resplendissant de dignité et de belle ordonnance » ; Pie X a d’ailleurs lui-même engagé une importante réforme du bréviaire : cf. Constitution apostolique Divino afflatu sur la nouvelle disposition du Psautier dans le Bréviaire romain, 1er novembre 1911.

-

Sur ce grand chantier se sont illustrés un grand nombre de spécialistes notamment J.-A. Jungmann, sj., B. Botte, osb, P.-M. Gy, op, Mgr A. G. Martimort.

-

Dans sa version francophone, ce texte essentiel de Paul VI sur la réforme liturgique ne figure pas sur le site du Vatican ; il est accessible en ligne sur le site de Nicolas Senèze (La Croix) : « La crise intégriste », https://lacriseintegriste. typepad.fr/weblog/1969/11/audience-générale-de-paul-vi.html (consulté le 7 septembre 2024).

-

Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus pour le 25e anniversaire de la Constitution conciliaire sur la liturgie, 4 décembre 1988, n. 4.

-

Ce document adressé au pape Paul VI sous le nom des cardinaux Ottaviani et Bacci demeure le socle fondamental de la contestation des institutions liturgiques issues du concile Vatican II. Il énonce : « le Novus Ordo Missæ, […] s’éloigne de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte Messe, telle qu’elle a été formulée à la XXe session du concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les ‘‘canons’’ du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du Mystère. »

-

« Sans beauté, sans éclat », HX121/HLH121, abbaye de Belloc, Musique Urteaga, Sodec.

-

Voir notamment les collections « Célébrer » du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS, Conférence des évêques de France, éditeur : Desclée/Mame), « Guides célébrer » (éditions du Cerf).

-

Parmi d’autres, en France ou à l’étranger, on peut citer notamment la revue La Maison-Dieu (fondée en 1945, éditions du Cerf) ; d’autres revues destinées à un large public et diffusant les textes liturgiques, apportent aussi des éléments de formation : c’est le cas par exemple Magnificat (Mame) ou Prions en Église (Bayard) ; de même le site liturgie.catholique.fr (SNPLS) comporte de multiples ressources tandis que l’association Sacrosanctum Concilium a développé un site intitulé ressources liturgiques, où l’on trouve en particulier beaucoup d’articles anciens de la revue La Maison-Dieu.

-

Sur ce dossier qui fut l’occasion de grandes polémiques et dont le protagoniste principal fut Dom Guéranger (1805-1875) abbé de Solesmes, cf. Vincent Petit, Église et nation, La question liturgique en France au xixe siècle, « Collection Histoire », Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010.

-

Cf. Conférence des évêques de France, Lettre aux Catholiques de France sur la proposition de la foi, 1996, coll. « Documents d’Église », Cerf, Paris, 1997 : dans sa troisième partie, ce texte déjà ancien mais qui demeure de grand intérêt pour éclairer la situation actuelle, est structuré par la triade tout en plaçant la liturgie comme premier lieu de la proposition de la foi.

-

Cf. Ibid., p. 91 : « L’Église est détentrice d’un message qu’elle a mission d’annoncer (marturia). Elle a aussi pour mission de servir la vie des hommes (diaconia). Il n’en reste pas moins vrai que cette transmission du message et ce service de l’humanité culminent dans la célébration liturgique (leitourgeia), au cours de laquelle la communauté reçoit la Parole de son Seigneur et prie pour le salut du monde. C’est la raison pour laquelle nous invitons à prendre en compte en premier lieu cette dimension liturgique et sacramentelle de la vie de l’Église. Nous n’avons aucunement l’intention de remettre en cause les dimensions de confession et de service qui avaient besoin d’être revalorisées pour que la vie de l’Église ne soit pas réduite au “culte”. Mais, si la célébration sacramentelle est véritablement le lieu dont tout part et où tout est appelé à revenir, n’est-ce pas elle qui doit donner leur pleine portée théologale aussi bien à l’engagement dans le monde qu’à l’annonce de la foi ? N’y a-t-il pas en effet un risque réel qu’en se détachant de la vie liturgique et sacramentelle, l’annonce du message se transforme en propagande, que l’engagement des chrétiens perde sa saveur propre et que la prière dégénère en évasion ? Mais, s’il importe que la liturgie soit au centre de la vie chrétienne, il importe tout autant de ne pas en faire le tout, car elle y perdrait sa substance. C’est pourquoi, même si nous en parlons en premier lieu, nous ne manquerons pas de la situer par rapport aux deux autres modalités essentielles de la vie ecclésiale. »

-

Romano Guardini, « Vom Geist der Liturgie », Fribourg en Brisgau, Herder, in Ecclesia Orans 1, 1918 ; tr. fr. L’esprit de la liturgie, trad. et intr. de Robert d’Harcourt, Plon, s.d., Paris, 1929 (rééd. L’esprit de la liturgie, Parole et Silence, Paris, 2007).

F. Patrick Prétot,

osb Institut supérieur de liturgie, Institut catholique de Paris.

Montrer Dieu dans l’espace

Pourquoi parler d’aménagement plutôt que de mobilier liturgique ? Parce que tous mes différents projets m’ont montré que, bien sou- vent, il ne s’agit pas seulement des éléments essentiels que sont l’autel, l’am- bon, le tabernacle, etc. Mais d’un regard sur une totalité. De la même façon qu’une sculpture a besoin d’espace autour d’elle pour chanter et se retrouve diminuée d’une partie de sa puissance expressive si on la plaque contre un mur, de même, le mobilier liturgique a besoin, autour de lui, de silence, de lumière, du vide respectueux et majestueux qui manifeste, lui aussi, quelque chose de Dieu. Depuis des années maintenant, mon approche d’un chœur ou d’une église, est globale. Le mobilier, certes, mais aussi les murs, le sol, les objets, la lumière, la hauteur, la profondeur. Il s’agit de l’aménagement liturgique du sanctuaire. C’est l’espace de Dieu. Là où Il se donne.

L’aménagement liturgique c’est l’art de conjuguer trois dimensions différentes : la connaissance de la liturgie, le bon sens pratique et l’infini de dieu. Et aucun des trois ne doit manquer à l’appel, prenons de le cas de l’autel par exemple :

- créer un autel avec un emmarchement à marches très courtes, de telle façon qu’il ne peut être encensé sans risque de chutes du célébrant, gêne le rite et casse quelque chose de l’intelligence de la liturgie qui, dans sa sagesse, prend le temps d’encenser pour dire que ce « mobilier » est élevé au service divin ;

- créer un autel sur lequel les pieds du célébrant butent régulièrement entraînant un bruit sourd, ou un choc auditif dans le micro, ruine l’oraison et du célébrant et de l’assemblée ;

- créer un autel sans aucun signe, qui ressemble à une table de salon, ne dit pas que l’autel c’est le Christ. Le lieu où le ciel se penche sur la terre dans le miracle de la transsubstantiation.

Sachant que la liturgie n’a pas de mystère pour les lecteurs de cette revue, commençons par la plus simple des deux autres dimensions.

Chapelle Notre-Dame-du-sourire, Lisieux. Avant/après.

L’aménagement a consisté à retirer un certain nombre d’éléments du choeur dont les radiateurs,

reprendre les huisseries en blanc et non en noir, ôter les crédences de l’axe central,

réduire le fleurissement, changer le tabernacle (sans le fil de la lumière de la présence réelle visible),

créer une représentation de la vierge du sourire et un nouvel autel ainsi qu’un ensemble de présidence.

L’ensemble comprend également des bancs, une statue de sainte Thérèse, une révision du sol, des peintures, etc.

L'incarnation dans la réalité

Si je devais donner un seul conseil : entrez dans votre église avec un regard neuf lavé des habitudes. En cherchant volontairement à effacer toutes les images rémanentes qui font que vous la connaissez… et donc ne la voyez peut-être plus. Regardez-la comme on regarde quelque chose ou quelqu’un pour la première fois. Et prenez un carnet. Sur la page de droite notez spontanément et rapidement ce qui est beau, sur la page de gauche ce qui ne va pas. La rapidité sera gage de vérité. Car si l’on s’appesantit trop, l’esprit est pris dans les entraves de telle ou telle habitude qui rend le changement impossible. Souvent, une amélioration peut venir vite et sans aucun coût car tout d’abord un chœur a besoin de… vide pour laisser entrer le plein de Dieu. Or le temps remplit insensiblement et inexorablement l’espace d’objets. Il ne doit y avoir que ce qui est nécessaire à la liturgie. De même, le fleurissement, tendre et sensible hommage – qui donne aussi souvent une place aux femmes en amont et en aval des liturgies – doit rester limité et lié au mobilier (autel, ambon, sculptures du christ ou de la vierge, etc.) mais pas seul et sans raison : Dieu sait que j’aime les plantes et les fleurs mais le chœur n’est pas une serre. Ensuite, de petits détails peuvent changer facilement l’atmosphère : un antependium en tissu trop vieillot que l’on peut remiser ou changer à moindre coût – ce n’est pas parce qu’on l’a en sacristie qu’il faut forcément l’utiliser –, des fils électriques qui passent partout que l’on peut dissimuler sous des caches dans le ton du sol, une crédence qui ressemble à une table d’école que l’on peut napper, il y a tant et tant de cas. Certains objets sont là parce qu’ils sont là, sans qu’une vraie décision ait présidé à leur présence. Il faut avoir choisi et trouver digne tout ce qui se trouve au chœur. Je sais que peut éventuellement se poser à ce point l’épineuse question de la susceptibilité des fidèles. Le but qu’est la beauté de l’espace liturgique, support de la liturgie, doit surplomber toute vexation. Avec gentillesse et douce habileté, il faut savoir replacer tel ou tel objet ailleurs, là, où il sera moins gênant.

Parfois on arrive à des changements forts avec assez peu de moyens: en changeant des ampoules par exemple. Je mène une lutte acharnée contre la lumière froide. Les électriciens depuis quelques années, outre le passage à la LED, mettent partout de la lumière en 4000 kelvin. C’est à dire la lumière employée dans les supermarchés pour que l’on voie bien les fraises et les oranges. Mais Dieu ne relève pas du rayon primeur, bien au contraire ! Le mystère divin se loge bien mieux dans le clair obscur, comme dans la peinture, que dans une lumière crue. Il lui faut une lumière chaude, dorée, en 2 400 kelvin maximum – qui peut être forte car ce n’est pas une question de puissance mais de température de la lumière. Enfin, l’idéal sur ce sujet est d’avoir des installation à variateur, car évidemment il ne faut pas la même atmosphère un dimanche de grande fête et pour une adoration de nuit.

Enfin, bien sûr l’on peut essayer de penser un nouveau mobilier. Pour nombre de paroisses c’est trop impressionnant pour oser se lancer, car en effet, des œuvres pièces uniques ont un coût. Or, sur tous les projets que j’ai réalisés dans ma vie, un seul avait les fonds au départ. Tous sont allés en quête de dons, et cela a fonctionné à chaque fois. D’abord parce je crois profondément que la Providence veille. Et aussi parce que les gens se mobi- lisent autour de leur pasteur et de leur église pour continuer d’être bâtisseurs aujourd’hui. Et comme dans toute entreprise humaine où l’on s’engage et se donne du mal, le fruit est d’autant plus chéri. C’est aussi parce que dans ce typer de projet, on créé un patrimoine qui nous survivra dans le temps et qui sert une réalité plus haute.

Rendre visible le Mystère

Ma conviction est que le mobilier liturgique n’est pas du mobilier, au sens où l’on pourrait le trouver en magasin ou sur catalogue (même si il en existe). Par sa vocation du service divin il est plus que cela. Il doit faire saisir aux fidèles, sensoriellement, par le regard, que ce qui advient dans un chœur est d’ordre surnaturel. Il doit manifester cette réalité à nulle autre pareille. Pour cela, à mon sens il ne peut être muet. Récemment je relisais la Messe sur le monde de Teilhard de Chardin. Il appelle l’univers entier au-dessus de la patène ! C’est à cette échelle de vastitude qu’il faut comprendre et vivre le mystère eucharistique. C’est aussi à ce degré que le mobilier liturgique doit s’élever. Quand j’ai créé il y a plus de vingt ans, mon tout premier tabernacle, pourtant si simple, j’ai été saisie par une réa- lité qui n’a jamais cessé son effet sur moi : j’avais eu le droit de créer de mes mains la demeure du Seigneur sur terre, rien de moins. De donner au Saint Sacrement refuge et protection, de manifester sa présence dans le monde.

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, Saint-Avold.

Projet de grande ampleur, la basilique qui a failli être détruite

est finalement redevenue un sanctuaire marial florissant.

Je l’ai rendue entièrement polychrome et revu son agencement du sol au plafond

avec 17 oeuvres à vocation liturgique.

Église de Blérancourt, Picardie

Création d’un autel et un ambon, mais avec un rappel du marbre cerise veiné de blanc du maître-autel ancien.

La puissance de cette réalité s’est mise à dépasser tout le reste. Je faisais beaucoup d’expositions, des œuvres profanes, j’ai progressivement tout lais- sé pour me consacrer au service divin, et créer les lieux où Il pourrait repo- ser sa tête. Je cherche, depuis, une même manifestation, mais en accord avec chaque lieu qui m’est confié. Aucun ne se ressemble. Et je dois m’accorder à chacun, comme un instrument. La partition est écrite par le volume de l’église, son époque, son style, ce qu’elle comprend déjà, et sa communauté humaine (une église à la Défense, une paroisse de campagne, une basilique de pèlerinage marial n’appellent pas les même aménagements). On peut ajouter des matériaux ou des éléments nouveaux sans problème à condition d’avoir trouvé une vraie légitimité et justesse à leur présence. Il faut trouver une alliance physique harmonieuse qui porte naturellement les fidèles à l’alliance avec le Mystère divin.

À mon sens, la vocation de l’Église est de donner un chemin d’accès à l’infini de Dieu. Dans l’encombrement de nos vies, elle entrouvre la porte de la chambre de clarté et de silence où se trouve la source d’eau-vive. La liturgie fraie ce chemin par les rites sacramentaux. L’aménagement liturgique par la vision et la beauté. Nos pères dans la foi ont élevé les voûtes, au défi de tous les possibles techniques, pour élever les âmes, et incarner la sensation de l’absolu dans les raies de lumière colorée nées des vitraux. Au chœur, nous sommes à l’épicentre. La croisée des chemins où il faut conjuguer l’horizontalité de nos vies et la verticalité de Dieu. C’est sublime et terriblement exigeant. L’émotion de la beauté sera elle aussi la coupe au- dessus de laquelle vous élevez le Saint Sacrement au bout de vos bras. Dieu descendra toucher des âmes, sur le chemin ainsi aplani entre la terre et le ciel, où il n’aura plus qu’à faire rayonner sa clarté.

Église de Bourg-d’Oisans

Création d’un ensemble liturgique accordé, notamment par les formes ovales et la nature du bois,

à l’exceptionnel orgue de la Résurrection qui avait été conçu pour l’église au préalable.

Fleur Nabert

Église de Bourg-d’Oisans

Création d’un ensemble liturgique accordé, notamment par les formes ovales et la nature du bois,

à l’exceptionnel orgue de la Résurrection qui avait été conçu pour l’église au préalable

Caravage et la spiritualité de George Bergoglio François Bousquet

Le sujet qui m’est proposé pour Prêtresdiocésains ne me surprend pas, après l’expérience d’avoir présenté tant de fois les trois toiles du Caravage qui sont visibles dans Saint-Louis-des-Français à des groupes de prêtres variés, pèlerins et visiteurs, ce dont certains me reparlent encore. Certes il n’est pas question de faire référence à toutes les œuvres du Caravage, ne serait-ce que celles que permet de découvrir tout un circuit dans Rome, ni de prétendre aborder l’ensemble des aspects de la spiritualité de George Bergoglio, devenu le pape François, telle qu’on peut la connaître à travers ses écrits et prises de parole. Mais on peut cependant décrire un certain nombre d’harmoniques entre les deux, sans forcer le trait.

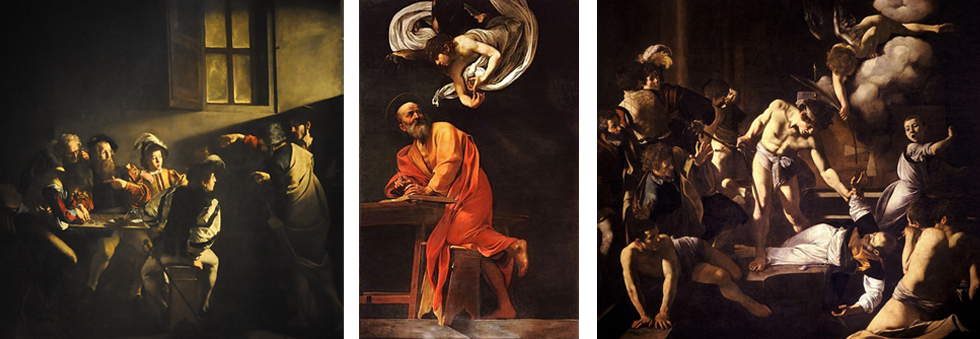

Je partirai tout simplement de ce que je connais, d’une part les trois peintures de la chapelle Saint-Matthieu à Saint-Louis-des-Français (La Vocation de Lévi, Matthieu l’évangéliste, et Le martyre de saint Matthieu) et d’autre part ce que j’ai pu observer moi-même de ce pape toujours étonnant, lors de mon long séjour romain. L’espace me manque pour m’attarder sur le Caravage lui-même, son œuvre peint, l’histoire de cette chapelle, mais on peut déjà souligner un certain nombre de traits marquants.

C’était une grande joie, durant mes trois mandats successifs de recteur de Saint-Louis-des-Français à Rome, que d’accueillir les foules de visiteurs venus admirer les tableaux du Caravage de la chapelle Saint-Matthieu, et très souvent de les leur commenter. Je ne voulais pas que les gens en restent à l’impression esthétique, mais qu’ils en saisissent, ou plutôt se laissent saisir, par la charge religieuse qui émane de ces chefs d’œuvre. Une beauté qui ne vous parle pas risque bien d’être désespérante, en se situant dans un monde où vous n’avez pas accès, alors même qu’il vous fascine. Dès le début de ma présence à Rome, j’avais appris que le pape François avait un amour de prédilection pour le tableau de la vocation de Matthieu. Alors qu’il n’était encore que le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, il résidait pendant ses séjours romains à la maison du Clergé, toute proche de Saint-Louis. Et c’est à Saint-Louis qu’il venait prier, précisément entouré des trois tableaux du Caravage.

C’est ainsi qu’il me dit une fois : sono sempre li… À l’issue des réunions plénières des dicastères (je ne sais plus si c’était le Conseil pontifical pour la Culture, ou le Conseil pour le Dialogue interreligieux, auxquels j’appartenais), le pape avait coutume de saluer chacun des membres. Évidemment je n’omettais pas de signaler que j’étais le recteur de Saint-Louis-des-Français, en faisant mention des Caravage, ce qui lui faisait pétiller un peu les yeux. En l’entendant me dire « je suis toujours là », j’ai été d’abord intrigué : de quoi parlait-il ? Je le voyais bien, qu’il était là, repartant en souriant après m’avoir serré la main. Pape, il fallait bien qu’il continue son métier de pape. Jusqu’à ce qu’un éclair illumine tout : les trois mots me renvoyaient à plus profond. C’est devant le tableau de la Vocation de Matthieu qu’il se disait toujours présent, dans la contemplation et la prière, non plus comme cardinal argentin mais comme pape. Accueillant le message qui appelle une réponse immédiate et constante.

Le Christ fait signe à Lévi, assis à sa table de changeur. Le signe est clair : il s’agit de toi, que le doigt indique. Et la question muette est : veux-tu me suivre ? veux-tu être apôtre ? veux-tu évangéliser ? Voilà l’objet de la contemplation de George Bergoglio, toujours renouvelée dans la prière : cet appel et cet envoi, laissés libres pour une décision sans cesse à renouveler, instant après instant, jour après jour, pour devenir ainsi disciple de Jésus, et « en sortie » pour évangéliser, a fortiori lorsque l’on est le successeur de Pierre. J’ai été ému par ces trois mots, que chacun, chacune, de nous peut prendre pour lui, par cette invitation ou interpellation faisant appel à la liberté et engageant tout un avenir.

Quand on lit, justement dans l’évangile selon saint Matthieu, le récit de la scène, on reste interloqué par sa brièveté. « Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : ‘‘Suis-moi.’’ L’ homme se leva et le suivit » (Mt 9:9). Marc (2:13) précise simplement qu’il est « fils d’Alphée » ; Luc (5:27-32) parle de la « grande récep- tion » que Lévi organise ensuite chez lui. Mais la grande force du tableau du Caravage est de montrer que la décision (décision de la foi, décision de la réponse à la vocation, à l’appel à suivre Jésus) est en suspens. Les choses vont se jouer, mais elles sont en suspens, remises à la liberté de l’homme touché par la grâce de ce signe. N’empêche qu’en entendant le récit, qui pour sa part conclut simplement « l’ homme se leva et le suivit », on reste esto- maqué par sa sobriété. On a envie de dire : attends ! Tu te lèves et tu y vas, mais qu’est-ce qui t’a attiré ou séduit ? Qu’est-ce qui, dans la présence, le regard ou la parole de Jésus, t’a rejoint, t’a attiré, a été pour toi signe d’une action possible et du Royaume de Dieu à l’horizon. Qu’est-ce qui t’a paru un indice de l’Éternel dans le moment présent, à même de changer ta vie et de la réorienter (comme le langage dit bien, puisque l’orient est la direction du soleil levant) ?

C’est une réponse inconditionnelle qui est attendue. Et George Bergoglio a eu cette réaction, dans une interview où il était interrogé sur cette repré- sentation de la vocation de Matthieu du Caravage : « Mais moi au moins je ne veux pas garder la main sur les sous ! » Pour ma part, alors que tous les jours pendant presque dix ans j’ai pu contempler les trois toiles de la cha- pelle saint Matthieu, sans jamais m’en lasser, j’ai d’abord été intrigué par ce détail. Je prenais la main qui repose sur les sous pour la main gauche du jeune homme assis en bout de la table. Jusqu’à ce qu’un soir la jeune princesse de Luxembourg (la famille, tout entière fort sympathique, était fidèle à la paroisse, surtout au moment des fêtes pascales ; et je commen- tais ce soir-là la scène en privé au jeune couple héritier) me dise : mais c’est parce que vous regardez mal. Parce qu’en fait, et on le voit au tissu coloré de la manche, il s’agit bien de la main droite de Matthieu, tandis que la main gauche du jeune homme apparait sous son bras droit. Comme quoi un regard quotidien peut s’habituer, et ne plus voir les détails. Mais en tout cas, cela rejoint un souci très profond dans la spiritualité de George Bergoglio, déployé ensuite durant tout le pontificat du pape François: celui de la pau- vreté, et dans le cas ici du rapport à l’argent.

Voilà donc trois traits repérables dans la Vocation de Mathieu, où George Bergoglio retrouve trois dimensions majeures de sa spiritualité : la figure du Christ, l’envoi en mission, le souci des pauvres. Peut-être faut-il insis- ter et revenir sur la figure du Christ. Il ne s’agit pas d’un Pantocrator, qui serait un peu effrayant dans sa domination des temps et des situations, ren- voyant immédiatement au Jugement. C’est un beau visage d’homme, dans la pénombre, tandis que la lumière qui provient d’au-dessus de lui illumine la scène, dans la direction que son doigt indique. On comprend à cette atmosphère que la révélation est jugement et promesse : elle est éclairante et elle appelle sur des chemins praticables. C’est au sein de l’humanité et des circonstances concrètes qu’est perçue sa différence pour ceux qui l’ac cueillent. (On y reviendra à propos du deuxième tableau du Caravage dans la chapelle Saint-Matthieu, qui représente Matthieu comme évangéliste.) Il y a là quelque chose qui entre en profonde résonance avec les propos du pape François et la spiritualité qui les inspire, chaque fois qu’il s’agit de commenter les circonstances contemporaines, et ce à quoi la foi nous invite, pour témoigner de la manière dont le salut nous rejoint.

Un bref commentaire sur les autres personnages du tableau n’est sans doute pas inutile. Les changeurs ou banquiers assis au bout de la table, à la droite de Matthieu, un jeune et un vieux. D’abord ils paraissent tristes, la tête et les yeux baissés sur l’argent qu’ils comptent, et qui mobilise tout leur attention. Ils ne verront rien, que cet argent, rien de ce qui se passe, car leur champ de vision est saturé par l’argent. Ils vont manquer la grâce de ce qui est en train de se passer, et la reconnaissance de Celui qui survient et fait signe. Puis il y a les deux jeunes, bonne mine et bien vêtus. Ils demeurent jeunes en ne nous montrant que leur dos et en ne regardant pas dans la bonne direction. Mais ils sont disponibles. Et les regards restent vifs et curieux. Il faudra prendre soin de leur expliquer ce qui est en train de se passer pour satisfaire leur curiosité, et leur dire qui est celui-là qui fait signe. Peut-être auront-ils alors la même réaction étonnée qui est celle de Matthieu, dont le doigt sur la poitrine semble demander : c’est à moi que tu t’adresses ? Enfin il y a la figure de saint Pierre, dont on sait maintenant qu’elle a été ajoutée, ou du moins voulue après le premier jet comme une pièce nécessaire de la composition d’ensemble. Là, il s’agit de l’Église, de nous. Pierre accom- pagne Jésus, et fait ce que celui-ci fait. Il esquisse le même geste ; pas avec le même punch par exemple. Mais on voit bien qu’il est partie prenante de la mission, il est en marche. Ce qui est étonnant, c’est l’ample manteau qui le couvre. Ce manteau dit toute l’ambiguïté : il est d’abord ce que l’on voit de Jésus que Pierre accompagne. Mais en même temps il le cache : ce n’est pas le corps de Jésus que l’on voit, mais le manteau qui est celui de Pierre. Et aujourd’hui encore, il en va ainsi pour l’Église (pour nous !), qui accomplit la dynamique et la masque en même temps, tandis que le geste, ou la parole, fait son œuvre. Et que le regard reste bienveillant sur la petite assemblée qui est là.

Un petit mot sur les deux autres tableaux de la chapelle permettra de relever encore quelques harmoniques avec des aspects de la théologie spirituelle du pape Bergoglio.

Europe, a brûlé dans l’incendie du bombardement de Berlin en 1945, ce qui fait que l’on n’en possédait plus que des reproductions photographiques en noir et blanc. Un savant finlandais m’a même envoyé un jour tout un dossier où il essayait depuis plus de vingt ans de reconstituer « scientifiquement », c’est-à-dire en tenant compte des pigments dans l’ensemble de l’œuvre une version couleur. Un pur hasard a fait que j’ai pu retrouver, au fond de l’église de Pauillac en Gironde, une copie en couleurs de cette première version, que j’ai aussitôt signalée aux chercheurs. Au-delà de cette anecdote, il y a deux éléments intéressants dans la seconde version du portait de saint Matthieu qui se trouve à Saint-Louis-des-Français. L’un et l’autre concernent l’idée que nous nous faisons de l’évangile, et les rapports seraient faciles à établir avec ce que le pape François nous a dit de l’Évangile lui-même.

Le premier élément concerne l’idée que l’on se fait de l’inspiration. Si la première version du tableau a été refusée, ce n’est pas en raison de la trop grande familiarité ou proximité physique entre le jeune ange et l’apôtre. (Il ne faut pas nous laisser obséder par l’actualité.) C’est que l’ange tenait la main de Matthieu en train d’écrire son évangile. Et c’est une raison théologique qui a fait refuser ce symbole: l’évangile n’est pas dicté, il est inspiré. Aussi dans la seconde version, l’ange est-il à distance, survolant la scène, et l’on peut imaginer qu’avec ses doigts il n’est pas en train de compter, mais de rappeler à l’évangéliste de ne rien oublier d’important ou de significa- tif. Le second élément rejoint cette question de l’écriture de l’évangile. Ce sont mes longues stations devant elle, qui ont fini par me faire remarquer quelques anomalies. D’abord la manière dont Matthieu se tient. Si j’avais à installer un enfant pour écrire, je commencerais par lui dire : tiens-toi bien ou assieds-toi correctement. Mais pas comme cela, tout de travers, ni debout ni assis, un genou sur le banc. Et ce livre qui déborde de la table, au lieu d’être posé d’aplomb. Enfin, surtout, que signifie ce banc, qui est en train de tomber et sort du cadre. Je me suis longtemps demandé ce qu’avait voulu nous faire saisir Caravage avec cette composition chaotique. Et je proposerai volontiers cette interprétation, qui vaut ce qu’elle vaut, mais qui me fait comprendre son génie pour traduire avec une grande sûreté les intuitions spirituelles rapportées au récit de la foi. Ne veut-il pas nous dire tout simplement, que l’évangile s’écrit dans les conditions précaires qui sont celles de la vie des disciples et des apôtres. Moyennant quoi nous pouvons dire que pour nous aussi, dans la condition précaire qui est la nôtre, et avec la masse d’aléatoire dont sont faites nos existences, c’est bien ainsi que nous pourrons écrire l’évangile dans nos vies sans perdre l’inspiration. Je reste toujours ému par le visage de Matthieu tourné vers l’ange.

Sur le troisième tableau, le Martyre de saint Matthieu, je n’allongerai pas plus le commentaire, d’autant que la composition a connu plusieurs épi- sodes. Une fois encore un détail indique le rapport au temps : nous sommes témoins de l’instant où le soldat va frapper Matthieu pour le tuer. Un ins- tant suspendu : il y a une petite distance entre la main de Matthieu et la palme que lui tend un ange; il ne l’a pas encore saisie. Dès lors on peut penser à la décision qu’il doit prendre, ultime, face à sa propre mort. Va-t-il désespérer ? Va -t-il penser que ce qui l’a mené jusque-là est voué au néant ? Va-t-il se laisser saisir par la haine, ce qui serait pire que le découragement ? Une fois encore c’est le destin de la foi qui est mis en scène. Et je repense à toutes les paroles du pape François sur les martyrs contemporains. Et à toutes ses remarques sur la solidité de la foi, quand elle est appuyée sur la charité et sur l’espérance.

J’espère que ces quelques remarques sur les toiles dans Saint-Louis-des- Français auront laissé suffisamment paraître, non pas seulement mon enthousiasme pour le Caravage, en qui l’on voit trop le pécheur à la vie compliquée avant de voir le croyant, et qui est un génie dans son art, mais pourquoi George Bergoglio, le pape François, y a retrouvé des harmoniques avec ses convictions spirituelles.

Mgr François Bousquet

Diocèse de Pontoise, curé de Magny-en-Vexin et des paroisses desservies,

Ancien recteur de Saint-Louis-des-Français, professeur émérite de l’Institut catholique de Paris

L’accueil du handicap Une force pour l’Église

L’accueil du handicap, une force ? Voilà qui peut surprendre de prime abord, sauf à bien connaître la lettre aux Corinthiens (1:27) : « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. »

Cette phrase est l’un des leitmotivs de la Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH), service diocésain de référence concernant le handicap dans l’Église.

Pour le diocèse de Nantes, l’équipe de la PPH se constitue d’une responsable diocésaine salariée, ainsi que de nombreux bénévoles (laïcs, diacres, religieuses, personnes en situation de handicap, de tous âges). Elle a reçu de l’évêque pour mission de veiller à ce que ces personnes aient toute leur place dans notre Église diocésaine, à stimuler les chrétiens et la société pour un accueil sans restriction de celles-ci. Ainsi, un accueil sans restriction peut se définir par une attention aux particularités qu’engendre le handicap, qu’il soit mental, physique, sensoriel (malentendants, malvoyants) ou psychique. Concrètement, pour Nantes, le travail au sein de cette Pastorale s’organise en 6 pôles, comme illustré ci-contre.

Cet article a pour objectif de donner les enjeux des PPH dans nos diocèses, aussi nous placerons un focus particulier sur le pôle « Paroisses et Église », afin de nous poser la question de la place des personnes en situation de handicap dans nos paroisses, dans nos équipes de travail, de mission, dans nos instances de réflexion et de décision, et plus globalement dans notre Église. Sur ce sujet, de nombreuses interrogations jaillissent : les personnes en situation de handicap doivent-elles s’adapter, ou bien la paroisse doit s’adapter pour que leur situation au sein de la paroisse soit moins handicapante, et que la personne puisse être davantage reconnue avec ses dons et ses charismes propres ?

Quelle place ont-elles dans la liturgie ? Avant, pendant, et après les offices ? Pour la vie de la paroisse, la quête ou encore les lectures ? Une place est-elle donnée à leur témoignage ?

Pensons-nous à sortir pour aller chercher dehors ces personnes invisibles, hors de nos radars ? A-t-on déjà observé l’attrait des personnes en situa- tion de handicap lorsqu’une initiative a été mise en place au sein de notre paroisse ? Comment facilite-t-on leur participation à tel ou tel évènement, même sans demande préalable de leur part ?

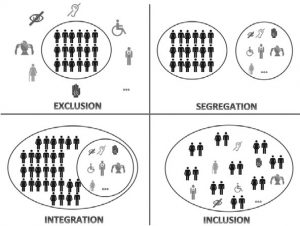

À toutes ces questions, voici 4 approches vécues, révélant plusieurs niveaux d’inclusion en paroisse :

- « Nous sommes peu confrontés aux enjeux de l’accueil de personnes en situation de handicap ». Cette affirmation nous interroge sur le fait que certains handicaps sont invisibles (troubles autistiques, troubles sensoriels tels que personne malentendante ou malvoyante, troubles psychiatriques, troubles « dys » tels que dyspraxie, dysphasie, dyslexie…), ou bien que les personnes ne viennent pas dans nos communautés dans la mesure où elles ne sont pas sûres d’y trouver leur place…

« Tant que les personnes handicapées ne manquent pas à la communauté chrétienne, c’est que celle-ci n’est pas vraiment une communauté chrétienne 1. » - « Les personnes en situation de handicap sont accueillies à bras ouverts dans notre paroisse ! » L’accueil est primordial, mais cela suffit-il ? Qu’en est- il de l’écoute des besoins d’adaptation que leur situation nécessite ? D’une co-construction de la place qui leur est donnée ?

- « Nous veillons à l’ intégration des personnes avec un handicap » : elles ont leur place dans l’église, grâce à différentes adaptations mises en place tels qu’une rampe d’accès, la boucle magnétique pour les malenten- dants, des feuillets de messe en braille, etc. Mais… quelle place leur est donnée pour être actrices au sein de la communauté, en tant que baptisées ?

- « L’ inclusion dans la communauté paroissiale est une de nos priorités » : en fonction de leur désir et de leurs possibilités, les personnes porteuses de tout type de handicap sont actrices au sein de l’EAP, du lectorat, des ministres de la Communion, de la préparation aux sacrements, des catéchistes, etc.

Le schéma ci-dessous nous permet de visualiser le type de place que nous pouvons donner aux personnes en situation de handicap.

Une nouvelle vignette pourrait être ajoutée à ce schéma : celle de l’objectif à atteindre. Ce dernier est le « système inclusif », dans lequel, au-delà de la simple inclusion dans un système classique, c’est le système qui est réfléchi d’emblée pour accueillir tout un chacun.

Le rapport de synthèse, « une église synodale en mission », issu de la Session générale des évêques d’octobre 2023 2, indique : « En encourageant la coresponsabilité au sein de la mission de tous les baptisés, nous reconnaissons les capacités apostoliques des personnes avec un handicap. Nous désirons valoriser leur contribution à l’évangélisation venant de l’immense richesse humaine qu’elles apportent. Nous reconnaissons leurs expériences de souffrance, de mise à l’écart, de discrimination, parfois subies au sein même de la communauté chrétienne. »

Nous devons nous interroger : qu’est-ce que l’inclusion de la personne en situation de handicap apporte à la communauté ? Pourquoi cette particularité peut-elle transformer la personne elle-même et l’évangélisation de nos paroisses ?

Talitha Cooreman-Guittin, docteure en théologie catholique (université de Strasbourg), parle de pastorale capacitante, qui transforme les relations. Elle appelle cette dimension positive de la vulnérabilité, celle qui met la personne en capacité d’aimer, la vulnérabilité « capacitante 3 ».

La vulnérabilité apparaît non seulement comme lieu de blessure et de grande fragilité, appelant à l’engagement et à la solidarité de tous, mais aussi comme lieu avec une valeur en soi, un lieu précieux depuis lequel Dieu s’adresse à chacun. Sans vouloir enjoliver la vie quand elle est marquée par la grande vulnérabilité, notamment celle des personnes en situation de handicap avec une déficience cognitive importante, dans ces situations complexes aussi, quelque chose du mystère de Dieu se révèle, qui n’est révélé nulle part ailleurs.

Un chemin de vie se dessine pour les personnes très vulnérables et leurs proches quand elles arrivent à assumer leurs vulnérabilités respectives, et à s’ouvrir aux autres et au tout Autre. Ce chemin de vie devient « capacitant » lorsque d’autres, qui ne se reconnaissent peut-être pas (encore) comme vul-

- XVIe assemblée générale ordinaire du synode des évêques, Première session (4-29 octobre 2023), Une église synodale en mission, no 8 L’Église est mission, k).

- Talitha Cooreman-Guittin, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des chemins d’amitié au-delà des barrières de la déficience, PU Louvain, 2020.

nérables, rejoignent les personnes fragiles et fragilisées, et découvrent à quel point tous et toutes sont nécessaires pour construire le Royaume de Dieu. La vulnérabilité nous permet de recevoir et de donner, elle a un pouvoir actif. « Seul un moi vulnérable peut aimer 4 » (Emmanuel Levinas).

« Chaque moment passé auprès d’une amie ou d’un ami malade ou handicapé est la porte étroite par laquelle le Messie peut entrer 5 » (Walter Benjamin). Passer du temps avec des personnes en situation de handicap, vivre ces rencontres en vérité nous renvoient à nos propres faiblesses. Cela nous ouvre alors à un chemin d’humilité, et permet ainsi de laisser le Seigneur briller à travers nos failles, d’éclairer nos faiblesses de sa Miséricorde.

Placer la fragilité au cœur de nos paroisses, de nos équipes d’animation paroissiale, de nos équipes de réflexion, de nos instances décisionnaires, ou autres communautés nécessite de s’adapter, au cas par cas concernant les personnes avec un handicap, mais permet un rapprochement de chacun au Seigneur par la place donnée à la vulnérabilité, en ouvrant la porte à son action dans nos cœurs et dans nos esprits.

« Dieu s’est fait homme par amour; il a voulu partager jusqu’au bout notre condition, en choisissant d’être, dans un certain sens, handicapé afin de nous enrichir par sa pauvreté 6. »

Mais alors, concrètement, comment faire Église ensemble ?

Le Directoire pour la Catéchèse nous oriente notamment dans les articles suivants :

"La question du handicap est d’une grande importance pour l’ évangélisation et la formation chrétienne. Les communautés sont appelées non seulement à prendre soin des plus fragiles, mais à reconnaître la présence de Jésus qui se manifeste en eux de manière particulière. Cela « requiert une double attention : la conscience de l’éducabilité à la foi de la personne porteuse de handicap, que celui-ci soit grave ou même très grave ; et la volonté de considérer la personne comme un sujet actif dans la communauté dans laquelle elle vit."

— Directoire pour la catéchèse, édition 2020, no 269

"Les personnes handicapées sont appelées à la plénitude de la vie sacramentelle, même en présence de troubles graves. […] personne ne peut donc refuser les sacrements aux personnes handicapées. […] C’est pourquoi l’inclusion pastorale et l’implication dans l’action liturgique, en particulier le dimanche, sont essentielles. […]. En effet, elles ne sont pas seulement les destinataires de la catéchèse, mais les protagonistes de l’évangélisation. Il est souhaitable qu’elles puissent elles-mêmes être catéchistes et qu’avec leur témoignage, elles puissent transmettre la foi de manière plus efficace."

— Directoire pour la catéchèse, édition 2020, no 272

Tout comme dans la société, il est heureux d’observer les initiatives d’inclu- sion qui fleurissent au sein des paroisses, EAP, communautés chrétiennes, groupes de catéchisme, aumôneries, etc.

Quelle joie de voir des jeunes en situation de handicap vivre les JMJ, en inclusion totale ou en semi-inclusion avec les jeunes du diocèse, en fonction de leurs besoins et capacités ! Quelle chance encore de participer aux messes animées par ces personnes si souvent mises à l’écart ou seulement « bien accueillies » dans nos églises ! Combien de fois n’avons-nous pas tiré profit d’une homélie simplifiée à destination d’enfants ou de personnes avec handicap mental, qui nous a permis de faire lumière sur telle ou telle révé- lation du Christ ? Quel témoignage encore de voir cet adulte trisomique se recueillir et rester ébahi devant l’élévation du Christ hostie au moment de la Consécration, puis au moment de donner la communion à ses frères !

L’ensemble de ces initiatives et les retours d’expérience démontre l’impérieuse nécessité de faire Église avec toute vulnérabilité au cœur, et qu’aucune personne en situation de handicap ne soit privée de son appel à être actrice de l’Église.

Le projet des Veilleurs

C’est en ce sens que dans le diocèse de Nantes, le projet de veil- leurs en paroisse est ainsi né en avril 2023, suite à la réflexion d’une équipe de la PPH et PCS (pédagogie catéchétique spécialisée) et à la validation de notre évêque Mgr Percerou. Nous fêtons sa première année de mise en œuvre, avec l’engagement de près de 50 veilleurs sur 25 des 70 paroisses présentes sur notre diocèse. Des laïcs, prêtres et religieux consacrés qui sont touchées par le handicap personnellement, familialement, professionnellement, ou tout simplement sensibles à la cause, et qui ont rejoint ce nouveau réseau, aux initiatives croissantes.

Né du constat que, dans certaines paroisses, il existe de belles initiatives d’accueil et d’accompagnement au service des personnes en situation de handicap et de leur famille, le projet de veilleurs a pour objectif de déployer ce dynamisme.

La PPH et la PCS s’engagent à nommer, accompagner et former les veilleurs, qui seront appelés pour un mandat de 3 ans. Les veilleurs s’engagent à participer à 3 journées de formations par an, qui sont aussi l’occasion de rencontres, de relecture et de partage d’expérience entre tous les veilleurs du diocèse. Le veilleur est accompagné individuellement par la personne référente à la PPH, en lien avec son curé ou son équipe paroissiale (pôle santé, comité solidarité…) en fonction de l’organisation paroissiale.

La mission du veilleur est d’être attentif à toute personne en situation de handicap et le cas échéant, à sa famille, afin de leur proposer de réfléchir ensemble à des adaptations possibles pour améliorer leur inclusion à la communauté paroissiale.

Par exemple, il peut s’agir d’assurer un accueil à la messe dominicale, d’ai- der à l’accès à la catéchèse, à la préparation aux sacrements, à la participation à la préparation de la messe et aux différentes équipes paroissiales, d’orienter vers des associations et mouvements dans lesquels ils pourraient s’intégrer, etc. Cela peut aboutir parfois à la création de réseaux de solidarité autour des personnes et familles touchées par le handicap (partage de repas, aide au quotidien pour soulager les proches aidants…). Toutes ces actions doivent être menées avec discrétion, dans le respect de la volonté des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Donner mission à deux veilleurs par paroisse permet d’agir localement, afin de n’oublier personne et de permettre de tisser un maillage le plus fin possible pour qu’aucun ne reste isolé, et que ce ne soit pas la personne en situation de handicap qui doive s’adapter à l’Église, mais que ce soit la communauté qui s’adapte à ses besoins.

L’objectif est de leur donner une place dans l’assemblée paroissiale, pour eux mais aussi pour les paroissiens eux-mêmes. Comme il est écrit dans la consultation synodale spéciale de personnes en situation de handicap :

« Dans une communauté inclusive, chacun suit son propre chemin de conversion. Reconnaissant ses propres limites et sa fragilité, on est amené à marcher aux côtés des autres sans se sentir supérieur, inférieur, ou différent, mais frères et compagnons de voyage. […] Les personnes en situation de handicap sont aussi appelées à participer à la vie de l’Église. […] Le contact avec la fragilité renforce la foi de chacun, car c’est précisément dans la faiblesse que Dieu montre son amour et sa miséricorde. »