Montrer Dieu dans l’espace

Pourquoi parler d’aménagement plutôt que de mobilier liturgique ? Parce que tous mes différents projets m’ont montré que, bien sou- vent, il ne s’agit pas seulement des éléments essentiels que sont l’autel, l’am- bon, le tabernacle, etc. Mais d’un regard sur une totalité. De la même façon qu’une sculpture a besoin d’espace autour d’elle pour chanter et se retrouve diminuée d’une partie de sa puissance expressive si on la plaque contre un mur, de même, le mobilier liturgique a besoin, autour de lui, de silence, de lumière, du vide respectueux et majestueux qui manifeste, lui aussi, quelque chose de Dieu. Depuis des années maintenant, mon approche d’un chœur ou d’une église, est globale. Le mobilier, certes, mais aussi les murs, le sol, les objets, la lumière, la hauteur, la profondeur. Il s’agit de l’aménagement liturgique du sanctuaire. C’est l’espace de Dieu. Là où Il se donne.

L’aménagement liturgique c’est l’art de conjuguer trois dimensions différentes : la connaissance de la liturgie, le bon sens pratique et l’infini de dieu. Et aucun des trois ne doit manquer à l’appel, prenons de le cas de l’autel par exemple :

- créer un autel avec un emmarchement à marches très courtes, de telle façon qu’il ne peut être encensé sans risque de chutes du célébrant, gêne le rite et casse quelque chose de l’intelligence de la liturgie qui, dans sa sagesse, prend le temps d’encenser pour dire que ce « mobilier » est élevé au service divin ;

- créer un autel sur lequel les pieds du célébrant butent régulièrement entraînant un bruit sourd, ou un choc auditif dans le micro, ruine l’oraison et du célébrant et de l’assemblée ;

- créer un autel sans aucun signe, qui ressemble à une table de salon, ne dit pas que l’autel c’est le Christ. Le lieu où le ciel se penche sur la terre dans le miracle de la transsubstantiation.

Sachant que la liturgie n’a pas de mystère pour les lecteurs de cette revue, commençons par la plus simple des deux autres dimensions.

Chapelle Notre-Dame-du-sourire, Lisieux. Avant/après.

L’aménagement a consisté à retirer un certain nombre d’éléments du choeur dont les radiateurs,

reprendre les huisseries en blanc et non en noir, ôter les crédences de l’axe central,

réduire le fleurissement, changer le tabernacle (sans le fil de la lumière de la présence réelle visible),

créer une représentation de la vierge du sourire et un nouvel autel ainsi qu’un ensemble de présidence.

L’ensemble comprend également des bancs, une statue de sainte Thérèse, une révision du sol, des peintures, etc.

L'incarnation dans la réalité

Si je devais donner un seul conseil : entrez dans votre église avec un regard neuf lavé des habitudes. En cherchant volontairement à effacer toutes les images rémanentes qui font que vous la connaissez… et donc ne la voyez peut-être plus. Regardez-la comme on regarde quelque chose ou quelqu’un pour la première fois. Et prenez un carnet. Sur la page de droite notez spontanément et rapidement ce qui est beau, sur la page de gauche ce qui ne va pas. La rapidité sera gage de vérité. Car si l’on s’appesantit trop, l’esprit est pris dans les entraves de telle ou telle habitude qui rend le changement impossible. Souvent, une amélioration peut venir vite et sans aucun coût car tout d’abord un chœur a besoin de… vide pour laisser entrer le plein de Dieu. Or le temps remplit insensiblement et inexorablement l’espace d’objets. Il ne doit y avoir que ce qui est nécessaire à la liturgie. De même, le fleurissement, tendre et sensible hommage – qui donne aussi souvent une place aux femmes en amont et en aval des liturgies – doit rester limité et lié au mobilier (autel, ambon, sculptures du christ ou de la vierge, etc.) mais pas seul et sans raison : Dieu sait que j’aime les plantes et les fleurs mais le chœur n’est pas une serre. Ensuite, de petits détails peuvent changer facilement l’atmosphère : un antependium en tissu trop vieillot que l’on peut remiser ou changer à moindre coût – ce n’est pas parce qu’on l’a en sacristie qu’il faut forcément l’utiliser –, des fils électriques qui passent partout que l’on peut dissimuler sous des caches dans le ton du sol, une crédence qui ressemble à une table d’école que l’on peut napper, il y a tant et tant de cas. Certains objets sont là parce qu’ils sont là, sans qu’une vraie décision ait présidé à leur présence. Il faut avoir choisi et trouver digne tout ce qui se trouve au chœur. Je sais que peut éventuellement se poser à ce point l’épineuse question de la susceptibilité des fidèles. Le but qu’est la beauté de l’espace liturgique, support de la liturgie, doit surplomber toute vexation. Avec gentillesse et douce habileté, il faut savoir replacer tel ou tel objet ailleurs, là, où il sera moins gênant.

Parfois on arrive à des changements forts avec assez peu de moyens: en changeant des ampoules par exemple. Je mène une lutte acharnée contre la lumière froide. Les électriciens depuis quelques années, outre le passage à la LED, mettent partout de la lumière en 4000 kelvin. C’est à dire la lumière employée dans les supermarchés pour que l’on voie bien les fraises et les oranges. Mais Dieu ne relève pas du rayon primeur, bien au contraire ! Le mystère divin se loge bien mieux dans le clair obscur, comme dans la peinture, que dans une lumière crue. Il lui faut une lumière chaude, dorée, en 2 400 kelvin maximum – qui peut être forte car ce n’est pas une question de puissance mais de température de la lumière. Enfin, l’idéal sur ce sujet est d’avoir des installation à variateur, car évidemment il ne faut pas la même atmosphère un dimanche de grande fête et pour une adoration de nuit.

Enfin, bien sûr l’on peut essayer de penser un nouveau mobilier. Pour nombre de paroisses c’est trop impressionnant pour oser se lancer, car en effet, des œuvres pièces uniques ont un coût. Or, sur tous les projets que j’ai réalisés dans ma vie, un seul avait les fonds au départ. Tous sont allés en quête de dons, et cela a fonctionné à chaque fois. D’abord parce je crois profondément que la Providence veille. Et aussi parce que les gens se mobi- lisent autour de leur pasteur et de leur église pour continuer d’être bâtisseurs aujourd’hui. Et comme dans toute entreprise humaine où l’on s’engage et se donne du mal, le fruit est d’autant plus chéri. C’est aussi parce que dans ce typer de projet, on créé un patrimoine qui nous survivra dans le temps et qui sert une réalité plus haute.

Rendre visible le Mystère

Ma conviction est que le mobilier liturgique n’est pas du mobilier, au sens où l’on pourrait le trouver en magasin ou sur catalogue (même si il en existe). Par sa vocation du service divin il est plus que cela. Il doit faire saisir aux fidèles, sensoriellement, par le regard, que ce qui advient dans un chœur est d’ordre surnaturel. Il doit manifester cette réalité à nulle autre pareille. Pour cela, à mon sens il ne peut être muet. Récemment je relisais la Messe sur le monde de Teilhard de Chardin. Il appelle l’univers entier au-dessus de la patène ! C’est à cette échelle de vastitude qu’il faut comprendre et vivre le mystère eucharistique. C’est aussi à ce degré que le mobilier liturgique doit s’élever. Quand j’ai créé il y a plus de vingt ans, mon tout premier tabernacle, pourtant si simple, j’ai été saisie par une réa- lité qui n’a jamais cessé son effet sur moi : j’avais eu le droit de créer de mes mains la demeure du Seigneur sur terre, rien de moins. De donner au Saint Sacrement refuge et protection, de manifester sa présence dans le monde.

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, Saint-Avold.

Projet de grande ampleur, la basilique qui a failli être détruite

est finalement redevenue un sanctuaire marial florissant.

Je l’ai rendue entièrement polychrome et revu son agencement du sol au plafond

avec 17 oeuvres à vocation liturgique.

Église de Blérancourt, Picardie

Création d’un autel et un ambon, mais avec un rappel du marbre cerise veiné de blanc du maître-autel ancien.

La puissance de cette réalité s’est mise à dépasser tout le reste. Je faisais beaucoup d’expositions, des œuvres profanes, j’ai progressivement tout lais- sé pour me consacrer au service divin, et créer les lieux où Il pourrait repo- ser sa tête. Je cherche, depuis, une même manifestation, mais en accord avec chaque lieu qui m’est confié. Aucun ne se ressemble. Et je dois m’accorder à chacun, comme un instrument. La partition est écrite par le volume de l’église, son époque, son style, ce qu’elle comprend déjà, et sa communauté humaine (une église à la Défense, une paroisse de campagne, une basilique de pèlerinage marial n’appellent pas les même aménagements). On peut ajouter des matériaux ou des éléments nouveaux sans problème à condition d’avoir trouvé une vraie légitimité et justesse à leur présence. Il faut trouver une alliance physique harmonieuse qui porte naturellement les fidèles à l’alliance avec le Mystère divin.

À mon sens, la vocation de l’Église est de donner un chemin d’accès à l’infini de Dieu. Dans l’encombrement de nos vies, elle entrouvre la porte de la chambre de clarté et de silence où se trouve la source d’eau-vive. La liturgie fraie ce chemin par les rites sacramentaux. L’aménagement liturgique par la vision et la beauté. Nos pères dans la foi ont élevé les voûtes, au défi de tous les possibles techniques, pour élever les âmes, et incarner la sensation de l’absolu dans les raies de lumière colorée nées des vitraux. Au chœur, nous sommes à l’épicentre. La croisée des chemins où il faut conjuguer l’horizontalité de nos vies et la verticalité de Dieu. C’est sublime et terriblement exigeant. L’émotion de la beauté sera elle aussi la coupe au- dessus de laquelle vous élevez le Saint Sacrement au bout de vos bras. Dieu descendra toucher des âmes, sur le chemin ainsi aplani entre la terre et le ciel, où il n’aura plus qu’à faire rayonner sa clarté.

Église de Bourg-d’Oisans

Création d’un ensemble liturgique accordé, notamment par les formes ovales et la nature du bois,

à l’exceptionnel orgue de la Résurrection qui avait été conçu pour l’église au préalable.

Fleur Nabert

Église de Bourg-d’Oisans

Création d’un ensemble liturgique accordé, notamment par les formes ovales et la nature du bois,

à l’exceptionnel orgue de la Résurrection qui avait été conçu pour l’église au préalable

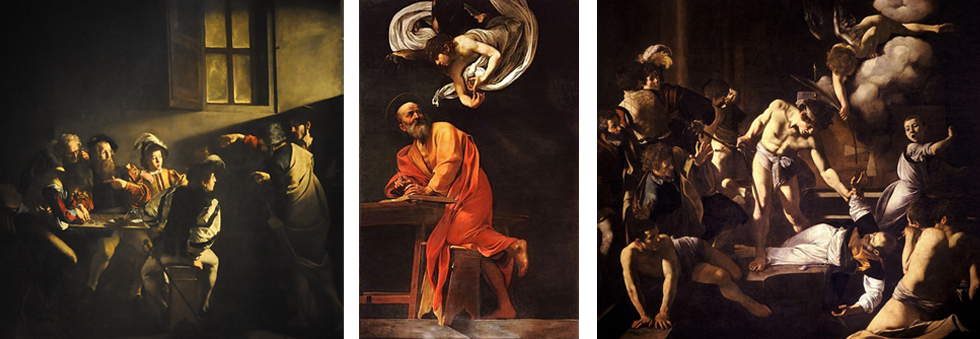

Caravage et la spiritualité de George Bergoglio François Bousquet

Le sujet qui m’est proposé pour Prêtresdiocésains ne me surprend pas, après l’expérience d’avoir présenté tant de fois les trois toiles du Caravage qui sont visibles dans Saint-Louis-des-Français à des groupes de prêtres variés, pèlerins et visiteurs, ce dont certains me reparlent encore. Certes il n’est pas question de faire référence à toutes les œuvres du Caravage, ne serait-ce que celles que permet de découvrir tout un circuit dans Rome, ni de prétendre aborder l’ensemble des aspects de la spiritualité de George Bergoglio, devenu le pape François, telle qu’on peut la connaître à travers ses écrits et prises de parole. Mais on peut cependant décrire un certain nombre d’harmoniques entre les deux, sans forcer le trait.

Je partirai tout simplement de ce que je connais, d’une part les trois peintures de la chapelle Saint-Matthieu à Saint-Louis-des-Français (La Vocation de Lévi, Matthieu l’évangéliste, et Le martyre de saint Matthieu) et d’autre part ce que j’ai pu observer moi-même de ce pape toujours étonnant, lors de mon long séjour romain. L’espace me manque pour m’attarder sur le Caravage lui-même, son œuvre peint, l’histoire de cette chapelle, mais on peut déjà souligner un certain nombre de traits marquants.

C’était une grande joie, durant mes trois mandats successifs de recteur de Saint-Louis-des-Français à Rome, que d’accueillir les foules de visiteurs venus admirer les tableaux du Caravage de la chapelle Saint-Matthieu, et très souvent de les leur commenter. Je ne voulais pas que les gens en restent à l’impression esthétique, mais qu’ils en saisissent, ou plutôt se laissent saisir, par la charge religieuse qui émane de ces chefs d’œuvre. Une beauté qui ne vous parle pas risque bien d’être désespérante, en se situant dans un monde où vous n’avez pas accès, alors même qu’il vous fascine. Dès le début de ma présence à Rome, j’avais appris que le pape François avait un amour de prédilection pour le tableau de la vocation de Matthieu. Alors qu’il n’était encore que le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, il résidait pendant ses séjours romains à la maison du Clergé, toute proche de Saint-Louis. Et c’est à Saint-Louis qu’il venait prier, précisément entouré des trois tableaux du Caravage.

C’est ainsi qu’il me dit une fois : sono sempre li… À l’issue des réunions plénières des dicastères (je ne sais plus si c’était le Conseil pontifical pour la Culture, ou le Conseil pour le Dialogue interreligieux, auxquels j’appartenais), le pape avait coutume de saluer chacun des membres. Évidemment je n’omettais pas de signaler que j’étais le recteur de Saint-Louis-des-Français, en faisant mention des Caravage, ce qui lui faisait pétiller un peu les yeux. En l’entendant me dire « je suis toujours là », j’ai été d’abord intrigué : de quoi parlait-il ? Je le voyais bien, qu’il était là, repartant en souriant après m’avoir serré la main. Pape, il fallait bien qu’il continue son métier de pape. Jusqu’à ce qu’un éclair illumine tout : les trois mots me renvoyaient à plus profond. C’est devant le tableau de la Vocation de Matthieu qu’il se disait toujours présent, dans la contemplation et la prière, non plus comme cardinal argentin mais comme pape. Accueillant le message qui appelle une réponse immédiate et constante.

Le Christ fait signe à Lévi, assis à sa table de changeur. Le signe est clair : il s’agit de toi, que le doigt indique. Et la question muette est : veux-tu me suivre ? veux-tu être apôtre ? veux-tu évangéliser ? Voilà l’objet de la contemplation de George Bergoglio, toujours renouvelée dans la prière : cet appel et cet envoi, laissés libres pour une décision sans cesse à renouveler, instant après instant, jour après jour, pour devenir ainsi disciple de Jésus, et « en sortie » pour évangéliser, a fortiori lorsque l’on est le successeur de Pierre. J’ai été ému par ces trois mots, que chacun, chacune, de nous peut prendre pour lui, par cette invitation ou interpellation faisant appel à la liberté et engageant tout un avenir.

Quand on lit, justement dans l’évangile selon saint Matthieu, le récit de la scène, on reste interloqué par sa brièveté. « Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : ‘‘Suis-moi.’’ L’ homme se leva et le suivit » (Mt 9:9). Marc (2:13) précise simplement qu’il est « fils d’Alphée » ; Luc (5:27-32) parle de la « grande récep- tion » que Lévi organise ensuite chez lui. Mais la grande force du tableau du Caravage est de montrer que la décision (décision de la foi, décision de la réponse à la vocation, à l’appel à suivre Jésus) est en suspens. Les choses vont se jouer, mais elles sont en suspens, remises à la liberté de l’homme touché par la grâce de ce signe. N’empêche qu’en entendant le récit, qui pour sa part conclut simplement « l’ homme se leva et le suivit », on reste esto- maqué par sa sobriété. On a envie de dire : attends ! Tu te lèves et tu y vas, mais qu’est-ce qui t’a attiré ou séduit ? Qu’est-ce qui, dans la présence, le regard ou la parole de Jésus, t’a rejoint, t’a attiré, a été pour toi signe d’une action possible et du Royaume de Dieu à l’horizon. Qu’est-ce qui t’a paru un indice de l’Éternel dans le moment présent, à même de changer ta vie et de la réorienter (comme le langage dit bien, puisque l’orient est la direction du soleil levant) ?

C’est une réponse inconditionnelle qui est attendue. Et George Bergoglio a eu cette réaction, dans une interview où il était interrogé sur cette repré- sentation de la vocation de Matthieu du Caravage : « Mais moi au moins je ne veux pas garder la main sur les sous ! » Pour ma part, alors que tous les jours pendant presque dix ans j’ai pu contempler les trois toiles de la cha- pelle saint Matthieu, sans jamais m’en lasser, j’ai d’abord été intrigué par ce détail. Je prenais la main qui repose sur les sous pour la main gauche du jeune homme assis en bout de la table. Jusqu’à ce qu’un soir la jeune princesse de Luxembourg (la famille, tout entière fort sympathique, était fidèle à la paroisse, surtout au moment des fêtes pascales ; et je commen- tais ce soir-là la scène en privé au jeune couple héritier) me dise : mais c’est parce que vous regardez mal. Parce qu’en fait, et on le voit au tissu coloré de la manche, il s’agit bien de la main droite de Matthieu, tandis que la main gauche du jeune homme apparait sous son bras droit. Comme quoi un regard quotidien peut s’habituer, et ne plus voir les détails. Mais en tout cas, cela rejoint un souci très profond dans la spiritualité de George Bergoglio, déployé ensuite durant tout le pontificat du pape François: celui de la pau- vreté, et dans le cas ici du rapport à l’argent.

Voilà donc trois traits repérables dans la Vocation de Mathieu, où George Bergoglio retrouve trois dimensions majeures de sa spiritualité : la figure du Christ, l’envoi en mission, le souci des pauvres. Peut-être faut-il insis- ter et revenir sur la figure du Christ. Il ne s’agit pas d’un Pantocrator, qui serait un peu effrayant dans sa domination des temps et des situations, ren- voyant immédiatement au Jugement. C’est un beau visage d’homme, dans la pénombre, tandis que la lumière qui provient d’au-dessus de lui illumine la scène, dans la direction que son doigt indique. On comprend à cette atmosphère que la révélation est jugement et promesse : elle est éclairante et elle appelle sur des chemins praticables. C’est au sein de l’humanité et des circonstances concrètes qu’est perçue sa différence pour ceux qui l’ac cueillent. (On y reviendra à propos du deuxième tableau du Caravage dans la chapelle Saint-Matthieu, qui représente Matthieu comme évangéliste.) Il y a là quelque chose qui entre en profonde résonance avec les propos du pape François et la spiritualité qui les inspire, chaque fois qu’il s’agit de commenter les circonstances contemporaines, et ce à quoi la foi nous invite, pour témoigner de la manière dont le salut nous rejoint.

Un bref commentaire sur les autres personnages du tableau n’est sans doute pas inutile. Les changeurs ou banquiers assis au bout de la table, à la droite de Matthieu, un jeune et un vieux. D’abord ils paraissent tristes, la tête et les yeux baissés sur l’argent qu’ils comptent, et qui mobilise tout leur attention. Ils ne verront rien, que cet argent, rien de ce qui se passe, car leur champ de vision est saturé par l’argent. Ils vont manquer la grâce de ce qui est en train de se passer, et la reconnaissance de Celui qui survient et fait signe. Puis il y a les deux jeunes, bonne mine et bien vêtus. Ils demeurent jeunes en ne nous montrant que leur dos et en ne regardant pas dans la bonne direction. Mais ils sont disponibles. Et les regards restent vifs et curieux. Il faudra prendre soin de leur expliquer ce qui est en train de se passer pour satisfaire leur curiosité, et leur dire qui est celui-là qui fait signe. Peut-être auront-ils alors la même réaction étonnée qui est celle de Matthieu, dont le doigt sur la poitrine semble demander : c’est à moi que tu t’adresses ? Enfin il y a la figure de saint Pierre, dont on sait maintenant qu’elle a été ajoutée, ou du moins voulue après le premier jet comme une pièce nécessaire de la composition d’ensemble. Là, il s’agit de l’Église, de nous. Pierre accom- pagne Jésus, et fait ce que celui-ci fait. Il esquisse le même geste ; pas avec le même punch par exemple. Mais on voit bien qu’il est partie prenante de la mission, il est en marche. Ce qui est étonnant, c’est l’ample manteau qui le couvre. Ce manteau dit toute l’ambiguïté : il est d’abord ce que l’on voit de Jésus que Pierre accompagne. Mais en même temps il le cache : ce n’est pas le corps de Jésus que l’on voit, mais le manteau qui est celui de Pierre. Et aujourd’hui encore, il en va ainsi pour l’Église (pour nous !), qui accomplit la dynamique et la masque en même temps, tandis que le geste, ou la parole, fait son œuvre. Et que le regard reste bienveillant sur la petite assemblée qui est là.

Un petit mot sur les deux autres tableaux de la chapelle permettra de relever encore quelques harmoniques avec des aspects de la théologie spirituelle du pape Bergoglio.

Europe, a brûlé dans l’incendie du bombardement de Berlin en 1945, ce qui fait que l’on n’en possédait plus que des reproductions photographiques en noir et blanc. Un savant finlandais m’a même envoyé un jour tout un dossier où il essayait depuis plus de vingt ans de reconstituer « scientifiquement », c’est-à-dire en tenant compte des pigments dans l’ensemble de l’œuvre une version couleur. Un pur hasard a fait que j’ai pu retrouver, au fond de l’église de Pauillac en Gironde, une copie en couleurs de cette première version, que j’ai aussitôt signalée aux chercheurs. Au-delà de cette anecdote, il y a deux éléments intéressants dans la seconde version du portait de saint Matthieu qui se trouve à Saint-Louis-des-Français. L’un et l’autre concernent l’idée que nous nous faisons de l’évangile, et les rapports seraient faciles à établir avec ce que le pape François nous a dit de l’Évangile lui-même.

Le premier élément concerne l’idée que l’on se fait de l’inspiration. Si la première version du tableau a été refusée, ce n’est pas en raison de la trop grande familiarité ou proximité physique entre le jeune ange et l’apôtre. (Il ne faut pas nous laisser obséder par l’actualité.) C’est que l’ange tenait la main de Matthieu en train d’écrire son évangile. Et c’est une raison théologique qui a fait refuser ce symbole: l’évangile n’est pas dicté, il est inspiré. Aussi dans la seconde version, l’ange est-il à distance, survolant la scène, et l’on peut imaginer qu’avec ses doigts il n’est pas en train de compter, mais de rappeler à l’évangéliste de ne rien oublier d’important ou de significa- tif. Le second élément rejoint cette question de l’écriture de l’évangile. Ce sont mes longues stations devant elle, qui ont fini par me faire remarquer quelques anomalies. D’abord la manière dont Matthieu se tient. Si j’avais à installer un enfant pour écrire, je commencerais par lui dire : tiens-toi bien ou assieds-toi correctement. Mais pas comme cela, tout de travers, ni debout ni assis, un genou sur le banc. Et ce livre qui déborde de la table, au lieu d’être posé d’aplomb. Enfin, surtout, que signifie ce banc, qui est en train de tomber et sort du cadre. Je me suis longtemps demandé ce qu’avait voulu nous faire saisir Caravage avec cette composition chaotique. Et je proposerai volontiers cette interprétation, qui vaut ce qu’elle vaut, mais qui me fait comprendre son génie pour traduire avec une grande sûreté les intuitions spirituelles rapportées au récit de la foi. Ne veut-il pas nous dire tout simplement, que l’évangile s’écrit dans les conditions précaires qui sont celles de la vie des disciples et des apôtres. Moyennant quoi nous pouvons dire que pour nous aussi, dans la condition précaire qui est la nôtre, et avec la masse d’aléatoire dont sont faites nos existences, c’est bien ainsi que nous pourrons écrire l’évangile dans nos vies sans perdre l’inspiration. Je reste toujours ému par le visage de Matthieu tourné vers l’ange.

Sur le troisième tableau, le Martyre de saint Matthieu, je n’allongerai pas plus le commentaire, d’autant que la composition a connu plusieurs épi- sodes. Une fois encore un détail indique le rapport au temps : nous sommes témoins de l’instant où le soldat va frapper Matthieu pour le tuer. Un ins- tant suspendu : il y a une petite distance entre la main de Matthieu et la palme que lui tend un ange; il ne l’a pas encore saisie. Dès lors on peut penser à la décision qu’il doit prendre, ultime, face à sa propre mort. Va-t-il désespérer ? Va -t-il penser que ce qui l’a mené jusque-là est voué au néant ? Va-t-il se laisser saisir par la haine, ce qui serait pire que le découragement ? Une fois encore c’est le destin de la foi qui est mis en scène. Et je repense à toutes les paroles du pape François sur les martyrs contemporains. Et à toutes ses remarques sur la solidité de la foi, quand elle est appuyée sur la charité et sur l’espérance.

J’espère que ces quelques remarques sur les toiles dans Saint-Louis-des- Français auront laissé suffisamment paraître, non pas seulement mon enthousiasme pour le Caravage, en qui l’on voit trop le pécheur à la vie compliquée avant de voir le croyant, et qui est un génie dans son art, mais pourquoi George Bergoglio, le pape François, y a retrouvé des harmoniques avec ses convictions spirituelles.

Mgr François Bousquet

Diocèse de Pontoise, curé de Magny-en-Vexin et des paroisses desservies,

Ancien recteur de Saint-Louis-des-Français, professeur émérite de l’Institut catholique de Paris

Thomas Merton - Moine et écrivain, un idéal littéraire et religieux

Le pape François dans un discours du jeudi 24 septembre 2015 devant le congrès américain cite en exemple quatre figures historiques : Abraham Lincoln, Dorothy Day, Martin Luther King et Thomas Merton. Il observe à travers ce dernier : « une capacité de dialogue et d’ouverture à Dieu. » Pour lui : « il demeure la source d’une inspiration spirituelle et un guide pour beaucoup de personnes. » Aujourd’hui, l’aura et l’image médiatique réapparaissent, depuis la commémoration du centenaire de sa naissance dans le monde entier. De nombreuses manifestations eurent lieu aux États-Unis et en France. Écrivain spirituel, auteur prolixe, Thomas Merton est né le 31 janvier 1915 à Prades en France dans les Pyrénées-Orientales et est dé- cédé le 10 décembre 1968 à Bangkok en Thaïlande. Un court rappel biographique s’impose.

On peut discerner dans la vie de Thomas Merton trois grandes parties ou trois grands axes. Tout d’abord, l’enfance difficile d’un garçon rêveur qui se passionne pour la littérature et les voyages dans lesquels il se réfugiera. En effet, le jeune Thomas vient d’une famille d’artistes (père peintre toujours en voyage, mère à la psychologie un peu fragile), les années d’adolescence vont se polariser dans une sorte de nihilisme ou tout du moins vers une vie plutôt marquée par une absence de valeurs. En Angleterre, il étudie à l’université de Cambridge entre 1933 et 1934. Il intègre ensuite l’université de Colombia en 1935 aux États-Unis. Alors qu’il semble un peu égaré par une vie déréglée, il découvre par hasard (mais existe-t-il un hasard?) L’esprit de la philosophie médiévale d’Étienne Gilson alors qu’il se promène dans les rues de New York. Véritable premier coup de foudre littéraire. Il découvre également Les Confessions de saint Augustin, deuxième révélation, qui vont transformer littéralement sa vie. Sa pensée semble évoluer, il se détourne de ses frasques d’étudiant et d’une volonté mauvaise. Il se convertit en 1938 à la religion catholique, puis en 1941, il entre dans un monastère trappiste, l’abbaye de Gethsemani dans le Kentucky. Entre 1951 et 1955, il devient maître des étudiants, entre 1955 et 1965, il est maître des novices. En 1965, et durant ces dernières années, Merton se détourne du cénobitisme pour intégrer la voie de l’érémitisme. Il vit dans un ermitage. Paradoxalement, il s’engage dans le dialogue interreligieux, alors qu’il recherche toujours plus de solitude. Sa fin est tragique, il meurt accidentellement, lors d’un voyage en Asie à Bangkok, dans une chambre d’hôtel après une conférence en s’électrocutant. Il laisse un vide spirituel dans la conscience de ses lecteurs mais également dans la conscience monastique. Merton avait beaucoup écrit et avait attiré de nombreuse vocations vers la vie monastique, ouvrant des portes dans le cadre d’une conversion évolutive et inspiratrice.

On peut suivre son évolution, sa croissance et sa formation spirituelle d’écrivain et de moine dans son ouvrage autobiographique : La Nuit privée d’étoiles 1. C’est une œuvre spirituelle qui dialogue encore avec nous. Elle a fait grandir celui l’a écrite, elle fait grandir celui qui la lit. Elle fut composée dans une période ascendante de la vie du moine écrivain entre 1944 et 1948. Ici, Thomas Merton s’y présente sans fard face à son lecteur et face à Dieu. Dans ce récit Thomas Merton se raconte en profondeur, intimo meo, y exprime son travail sur soi, mais également sa transformation de soi. Il pense et écrit son ouvrage comme une sotériologie. Ainsi, Merton remet

l’idée du sujet religieux à sa place dans un monde où elle semblait avoir déserté. La Nuit privée d’étoiles est l’autobiographie d’un moine catholique : l’anamnèse de la vie de Thomas Merton de l’année 1915 à 1947. Nous y dis- tinguons deux niveaux de lecture : un premier récit celui d’une vie profane et un second récit celui d’une vie consacrée et monastique.

Plus structurellement, l’ouvrage est composé de trois parties et d’un épi- logue. La première partie débute en 1915. Elle relate la jeunesse de Thomas Merton, ce qu’il nomme sa descente aux enfers (rappel du poème La divine Comédie de Dante Alighieri) jusqu’à son départ de l’université de Columbia et le décès de son grand-père en 1937. De 1937 à 1939, la seconde partie signale un événement majeur, pour lui au point de vue théologique : le bap- tême et le désir de Merton de devenir catholique. La troisième partie, de septembre 1939 à avril 1943, relate son entrée à l’abbaye de Gethsemani et finit par la mort tragique de son frère Jean-Paul à la guerre (17 avril 1943). L’épilogue se termine par une prière. Pour résumer, nous observons chez Merton deux grandes périodes : la première, 1915-1941, période de doute et d’incertitude, Merton ne connait pas l’existence de Dieu et du Christ. Cette période est celle de l’aridité spirituelle. Ce moment nous le qualifierons de pré-monastique ; la seconde période, 1941-1968, est celle d’une ouverture spirituelle et du projet monastique celui de vivre à l’abbaye de Gethsemani. Il faut maintenant pour éclairer notre propos délimiter, chez Merton, les bonheurs et les difficultés d’ordre spirituel qu’il a pu découvrir dans l’écri- ture et dans sa vie de moine. En effet, Merton envisage la construction littéraire et la vie spirituelle sur deux plans : L’amour des lettres et le désir de Dieu 2. Aussi, l’écriture se forme dans un processus psycho-spirituel en plusieurs grandes étapes. Ce goût pour la littérature, il le manifeste très tôt. C’est alors qu’il est au lycée de Montauban en France, qu’il écrit plusieurs nouvelles qui malheureusement resteront sans suite. En 1934, étudiant à l’université de Columbia, il consacre une thèse à l’étude de la nature et de l’art chez le poète anglais mystique William Blake. Il compose également des poèmes. Plus tard, Merton sera écrivain autant que moine. Pourtant, il semble qu’existe chez lui vis-à-vis de l’écriture un partage entre le charisme, le don voulu et donné par Dieu et le bâillon séculaire qu’il s’impose quo- tidiennement dans sa correspondance et son journal que nous évoquerons plus tard. L’écriture est pour lui un chemin de conversion, un lieu pour re- poser et épancher son âme, pour y rencontrer Dieu. Mais paradoxalement, c’est aussi le lieu de la célébrité, de l’angoisse et peut-être d’une forme de péché, par le succès et l’orgueil qu’il en retire. Merton semble réfléchir sur deux points : celui de l’état de l’écrivain et de sa duplicité ; celui du moine qui désire la sainteté. Dans une lettre du 10 février 1946 à son ami Jacques Maritain, Merton évoque ce problème, il écrit3 :

Je suis débordé de travail. J’essaie, avec beaucoup de volonté, d’ écrire un livre sur la vie contemplative [le titre était The Cloud and the Fire, et il a été publié sous le titre The Ascent to truth]. C’est le premier essai de théologie soutenue, et je trouve que les marches sont difficiles à escalader, à côté de quoi je suis constamment interrompu. Je pense plutôt que notre Seigneur bloque le livre pour le moment parce qu’il pense que ce sera peut-être mieux plus tard. Mais comme le dit Sertillanges la vie d’un écrivain peut être très exténuante, et je n’ hésite pas à dire que les pénitences que j’ai vécues sont en relation avec l’idée d’ écrire. Être théologien exige un ascétisme intérieur sévère, et quand je me surprends à soupirer pour une vie de solitude, d’obscurité, je me demande si, après tout, je ne suis pas seulement en train de chercher le luxe […]. Par la suite, j’ai été forcé d’admettre que pour moi la sainteté est très probablement liée aux livres, à l’ écriture et à la corvée intellectuelle. Dans l’ensemble, il est probablement plus facile d’ être un clochard qu’un érudit.

Un peu plus loin dans cette lettre, il évoque : « I am locked up in the book vault », phrase que l’on peut traduire par : « Je suis enfermé dans la voûte du livre. » On retiendra le caractère sacré du mot voûte. Thomas Merton semble considérer le texte littéraire comme une Église ou un monastère. L’écriture, dans son œuvre a souvent un caractère prophétique. Elle se déploie dans une quête spirituelle, en dehors du monde. Dans le même temps à travers son journal 4 ce charisme se révèle source d’inquiétude et d’angoisse. Il s’en remet à l’autorité du père abbé du monastère de Gethsemani James Fox.

Je suis allé voir le père abbé hier. Je lui ai demandé de nouveau si je pouvais cesser d’ écrire des vers, et il a refusé que j’abandonne complètement la poésie. Dès le début de l’entretien, j’avais abordé la question d’interrompre une trop grande activité, de jouir d’une plus grande solitude, et il a dit « non» à tout. Maintenant, je dois comprendre que le père abbé veut que j’ écrive. C’est certain.

Durant cette période, seul le vœu d’obéissance lui permet de continuer. Le 21 mars 1947 5, il parle de son désarroi devant les tâches d’écriture que ses supérieurs cisterciens lui imposent :

Aujourd’hui, j’ai reçu deux nouvelles tâches. Le père Abbé m’a donné les notes auxquelles travaillait le père Albéric 6 pour l’ édition révisée de son histoire de l’ordre, et il m’a demandé d’ écrire un nouveau guide pour les postulants. C’est-à- dire que j’ai maintenant au moins douze ouvrages commencés à différents stades d’achèvement.

Dans le journal intime récemment paru en français sous le titre Méditations avec les lucioles, Merton évoque la dualité spirituelle du littérateur et du moine : Thomas Merton ou frère Louis 7. Partagé entre un idéal littéraire et un idéal religieux, Merton a une personnalité « scindée ». Pour lui, écrire est une respiration, un exercice philosophique et théologique d’une gravité cer- taine, mais également un retour vers une réalité du monde qu’il cherchera toujours à fuir. Il écrit dans son journal, le 6 mars 1949, premier dimanche de carême : « Chaque livre qui sort sous mon nom est un nouveau problème. D’abord, chacun apporte avec lui un immense examen de conscience 8. » Double, l’écriture que furent La Nuit privée d’étoiles et son journal intime, engage l’auteur sur le chemin de l’introspection mais lui rend la vie plus complexe à cause même de ce dédoublement : « Chaque livre que j’écris est un miroir de mon propre tempérament et de ma conscience 9. » Cet examen de conscience littéraire et spirituel, nous avons pu le discerner à maintes reprises dans son récit, les oscillations changeantes sur l’écriture et son rapport à la foi. Mais ce qui semble emblématique ce sont deux réflexions principales que Merton se pose: l’écriture comme souffrance, mais également comme crucifixion. On y perçoit la transfiguration de soi par l’écriture mais également la vo- lonté de devenir un saint à travers l’état monastique. Transfiguration de soi qui existe par le récit de soi et la prière, l’écriture renforçant la spiritualité et le spirituel renforçant l’écriture par des vases communicants : « Je prie quand je prie, j’écris et je prie quand j’écris, et je ne m’inquiète de rien d’autre que du désir et de la gloire de Dieu, ce que je trouve du mieux que je peux dans le sacrement du moment 10 » (le 16 janvier 1950, fête de la chaire de saint Pierre à Rome).

Également le 27 septembre 1958 sur la même thématique reliant écriture et prière : « Je ne vais pas écrire comme quelqu’un qui est mené par ses obsessions mais librement, car je suis un écrivain, car pour moi écrire, c’est penser, vivre et même, dans une certaine mesure, prier 11. »

À ce niveau de spiritualité, Merton comprenait qu’il était mort au monde et au siècle, le fantôme inconsistant qu’il fut n’était plus. La chrysalide spi- rituelle a construit un tout autre être, une nouvelle âme (le 13 juin 1951) :

Chaque jour est le même pour moi car je suis devenu très différent de ce que j’ étais. L’ homme qui tenait ce journal est mort, juste comme l’ homme qui finissait La Nuit privée d’étoiles, lorsque ce journal débutait, était lui aussi mort et plus encore, l’ homme qui était le personnage central de La Nuit privée d’étoiles était mort encore et encore. Maintenant que tous ces hommes sont morts, c’est suffisant pour moi de le dire par écrit, et je pense que je finirai par l’oublier, écrire sur le sujet de La Nuit privée d’étoiles a suffi à le faire sortir de mon esprit, et c’est un bien. […] La Nuit privée d’étoiles est le travail d’un homme dont je n’ai jamais entendu parler. Ce journal est devenu la production de quelqu’un à qui je n’ai jamais eu le déshonneur d’ être présenté 12.

Le 26 septembre 1952, Merton continue son récit avec la même idée, celle d’une métamorphose spirituelle, la transformation de l’ancienne peau, de l’ancien homme en une nouvelle tunique, celle du Christ. Cesser d’écrire pour développer une nouvelle façon d’être :

C’est pour moi-même que j’ écris cela car le papier joue un rôle décisif dans la formation spirituelle d’un écrivain, y compris dans la formation qui le fera cesser d’ être écrivain et le transformera en quelque chose d’autre. Parce que je crois cette transformation nécessaire 13.

« Cette transformation nécessaire », Merton l’a vécue profondément. À l’image de saint Bernard de Clairvaux, au sujet duquel il a composé un court ou- vrage 14, Merton semble ordonner, vivifier et identifier sa vie et son récit à celui-ci. Tout d’abord par un détachement et une simplicité. Il semble avec le nombre des années perfectionner son style, l’épurer. Merton devait deve- nir par l’entremise de la littérature : un penseur, un mystique, un homme de Dieu. C’est par la purification de cette transformation et par une forte conversion qu’il a pu enfin opérer cette synthèse. Synthèse de l’obscurité et de la lumière d’une vie qui se partage entre la foi, la compassion, la solitude intérieure et l’amour de Dieu.

N.B. : Ce texte est largement inspiré du mémoire de Master 2 de l’auteur, soutenu à l’Université de Lorraine en théologie catholique : Récits de soi, construction de l’identité, du développement littéraire, religieux et théologique de Thomas Merton dans La nuit privée d’étoiles, le journal intime et le correspondance (1915-1968), encadré et suivi par Mme Marie-Anne Vannier, Professeure de théologie.

- Thomas Merton, La Nuit privée d’ étoiles, Albin Michel, Paris, 1951.

- Lire l’ouvrage remarquable de Dom Jean Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Cerf, 1956, où l’auteur décrit l’histoire de la littérature monas- tique et l’ineffabilité de la parole de Dieu.

- Correspondance, The School of Charity, The letters of Thomas Merton on religious renewal and spiritual direction, Farrar, Strauss, Giroux, États-Unis, 1990. Lettre 10 février 1946. (traduite par mes soins).

- Journal Le signe de Jonas, Albin Michel, 1955, 8 mars 1947, p. 38. 5 Ibid., 21 mars 1947.

-

Moine de la communauté de Gethsemani.

-

Nom religieux qu’il s’est choisi en entrant dans l’ordre cistercien, en l’honneur de saint Louis

-

Méditations avec les lucioles, p. 98.

-

Ibid., p. 98.

-

Ibid., p. 121.

-

Ibid., p. 195.

-

Ibid., p. 128.

-

bid., p. 162.

-

Thomas Merton, Saint Bernard dernier Père de l’Église, coll. ‘‘Petite biblio- thèque monastique’’, Salvator, Paris, 2014.

Jean-François Méchinaud

Bénévole, bibliothèque du grand séminaire Saint-Jean à Nantes.